|

畫家訪談紀錄

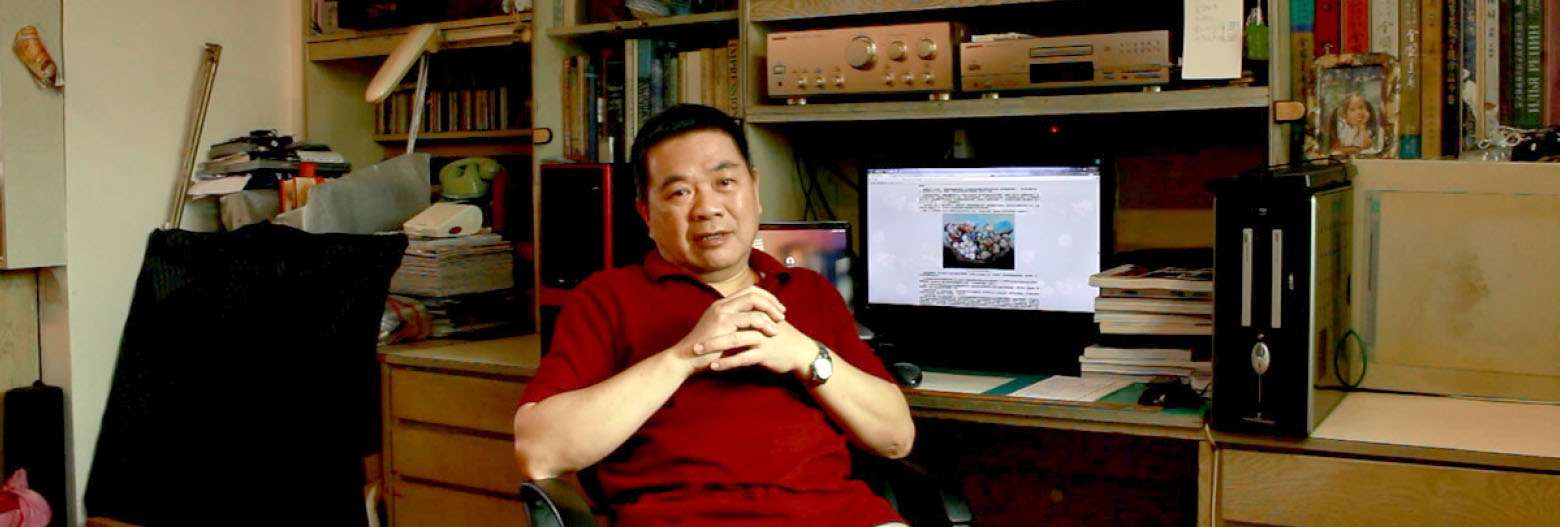

第 12 節: 臺灣水彩黃金時代的領航者 ── 陳東元 陳東元接受《臺灣水彩歷史》文字編輯採訪中

陳東元,1953 年出生於風光明媚、氣象萬千的宜蘭縣翠峰湖山區,自小受到湖光山色的影響,心靈深受氣象萬千的景色滋潤,養成喜歡與自然為伍,追逐雲彩的飄逸個性,少年遨遊於優美樸素的蘭陽平原上,所以筆下的鄉村景致和自然景觀,流露著安詳寧謐的氣氛,彷彿聽到了大地的召喚,泥土的呼吸,於是那久滯於內心的鄉情,便被緩緩地撥動著。從小的生長環境就十分艱困,所有的學習都靠自己去摸索:「我的風格沒有受過任何老師的影響;對我來說,學畫就是自己來,而且我學畫一定是學國外的畫家,從臺灣的早期水彩歷史上來看,觀念及技法主要都是從日本引進而來,而日本的水彩就是從歐洲引進。那我就想:為什麼不直接從歐洲與美國去吸收養分呢?」因此,大多時間陳東元都是靠自學,而陳東元特別欣賞並影響其風格的國外畫家有如沙金(John Singer Sargen,1856-1925)、荷馬(Winslow Homer, 1836-1910) 、魏斯(Andrew Nowell Wyeth, 1917-2009)與維多利亞時代的幾位代表畫家。除此之外,陳東元有提及到自己很崇敬的金哲夫:「我高中時期很崇拜的一位畫家,他叫金哲夫,但是到了大學時代後就鮮少再聽過他的消息,他本身就非常低調,直到大學畢業數年後才在林順雄、溫瑞和的作品裡彷彿感受得到。」 在眾多的繪畫媒材中,最初為什麼選擇了水彩作為創作的主要媒介?陳東元回憶:「因為小時候我的生長環境非常窮困清寒,假設如果你今天要做油畫或版畫家,那些對當時的我來說是一種非常大的負擔,相對來說水彩的材料是比較便宜的,因為這樣才從水彩開始著手。」在那個貧困的年代,還好有水彩這樣平易近人的媒材,讓陳東元老師能夠選擇作為藝術創作的媒介。 陳東元的創作才能於大學時便嶄露頭角,細膩描繪的水彩作品更是臺灣首次出現的風格。也許是童年時期優游在大自然中的所培養出的觀察力精準的寫實能力,過人的技巧,「我在大三的時候發表了作品『年貨』,那時他(楊恩生)就很驚訝臺灣怎麼會有人可以把水彩畫成這個樣子,帶給他非常大的震撼,在這張作品發表後,包括美術系裡的多位老師都很驚嘆,他們私底下對我說:『陳東元,我很羨慕你,因為這張作品,你會在臺灣的水彩史上留名,它將影響很多後代對於水彩的畫風。』當時的我只是傻笑,默默接受老師的鼓勵,但是這種深埋在心裡,老師對我的評語我從來沒有洩漏過,一直到2008 年『臺灣水彩100 年』展覽,那時參展畫家及藝術評論才證實當年老師說的並沒有錯,也才敢在眾人面前及文章上堂皇正面提出。」陳東元的水彩畫給人耳目一新的面貌:接近真實的寫實,年輕同儕們即群起直追,在當時的水彩界是史無先例,在校園中是學弟妹們學習的指標,於是為師大水彩畫的高峰發展奠立了重要基礎。就連當時師大美術系的李焜培教授都說:「陳東元的作畫方式,首開師大和國內新風氣之先,許多後起的年青水彩畫家都從他的畫中體會出許多技巧與啟示,影響所及,形成了現今藝壇上不可忽視的一股新力量,漸漸使其成為臺灣細密描寫傾向的開山鼻祖。」(此段文字取自陳東元網站),而李澤藩亦提及陳東元是「在水彩畫新舊時代之間的承先啟後者」;藍蔭鼎生前也對這位後輩時時誇讚及提攜,也曾指出陳東元的畫:「寧靜平和的畫風,猶如一泓清流,緩緩喚起人們對鄉土的眷戀,在臺灣畫壇,已有不可抹煞的地位。」「而且我很確定以我的能力,一定可以在臺灣站在領袖地位。我們那個時代,是以能力來斷定一個人,並非以這個人的財富或名氣來斷定一個人,而那時候的人,對於自己未來要做什麼樣的『人』,在大學時代時都十分明確。」在此時期的陳東元不但意氣風發,對自己的外來的方向也十分明確。大學二年級時就得到系展第一名,大學三、四年級更是無人爭鋒,後來又得到第八屆全國美展水彩第一名。1977 年於國立臺灣師範大學美術系畢業後迄今,這些空前記錄目前仍未被學弟學妹突破,在藝壇以乾筆水彩描繪鄉土久著盛名。在種種輝煌的成績上看來,當時的陳東元似乎已經無人可以與之望其項背,出其左右。在師大期間,居安思危的陳東元在同儕間,能找到了能夠競爭的對手嗎?「在我進去(師大)之後,就開始看歷屆校友名冊,我是民國62 年進去的,當時一邊看一邊想,這些都不是我的對手,一直到我看到第48 期那頁,我才發現到兩個人,是可以與我齊頭或是匹敵的:一個就是李焜培老師,而另一個就是陳誠。 但是我再回頭注意身後追隨蹤影時才發現不得了,因為後面的人更恐怖,我第一個發現的就是楊恩生,楊恩生畢業於建中,雖然那時楊恩生還不是時常在美展中拿到首獎的,但我就不解為什麼建中會有這樣的人,一天到晚揹著畫架去寫生,到處參加寫生比賽,參加美展,都已經是高三了還會這樣做。當時我就把他當成假想敵,因他小我兩屆,大二暑假我就有注意大學聯考榜單看他有沒有進師大,發現並沒有楊恩生的名字時還鬆一口氣,直到我大三的時候一看,竟然出現了!以後有對手了!」雖說是對手,但後來兩人成為了相知相惜的好友。這兩人深厚的友情,是過了幾年之後,從當時一本很難取得的外文書籍建立,陳東元:「你們應該也聽過他(楊恩生)說過這段故事:他唸研究所的時代,我曾經送他一本水彩簡史《A Concise History of Watercolor》,讓他去尋找新的方向,這本書等同打通了他的任督二脈,之後促使他將臺灣的水彩時代推向了最高峰,所以一直到今天我們的情誼會如此深厚,就是這個原因。」在訪談楊恩生老師時,楊恩生似乎也對這段往事津津樂道,可以看出陳東元與楊恩生之間「英雄惜英雄」的情感! 以當時的師長的認可,以及同儕之間的影響力,陳東元可謂是水彩界的天之驕子,但他為什麼選擇逐漸遠離水彩藝壇?他平靜地說到:「水彩畫到後來,已經太熟悉,過於熟練對我來說,藝術的表達已經到達一個非常熟悉的地步之下,也就是你該選擇放棄的時候了,因為在繼續往下走就是膚淺的。想要獲得掌聲、追逐名利與財富,當時的我是有這種程度的。但我選擇另一條路;於是我獨自前往新疆,隻身體驗這樣才能夠親歷當地的人文風景與習俗,與跟旅行團去是不一樣的;在那裡,我感受到了小時候宜蘭縣翠峰湖山區那種寧靜與純樸,越孤寂的世界、越靜謐的氛圍、越潔淨的環境,我越是喜歡,畫裡與現實生活都是如此,於是我決定要開始畫新疆的風景與人、事、物。」就是這一股莫忘初衷的精神,促使著走向創作高峰的陳東元轉向另一個境界,並嘗試找回過去純真無瑕的情感。在傳承方面,陳東元則表示:「當師大不再招收公費生之後,美術系的就業變得非常困難,我是一個技職教育的老師,教的是高職生,那時我教的學生出去比賽,可以贏過還在大學就讀的洪東標和楊恩生;那前面說過,我在技職教育任教,與其教學生如何畫一張好畫,對我來說那不如教學生怎麼靠自己的能力到社會上更具有競爭力,很難想像我退休前是電腦老師,我教水彩的時間只有五、六年。」 對於畫了大半輩子的水彩,陳東元對於臺灣水彩現今的發展與前景有許多自己獨到的看法,他首先對於臺灣目前的藝術發展抱屈:「其實無論是油畫也好、水彩也好甚至是任何藝術團體包括音樂,除了林懷民的雲門舞集,因過去政商關係良好,其實都面臨著非常大的困難;因為國家沒有強力去支持,企業界也沒有在支持,所以以後的發展是非常的困難。藝術家說得更不好聽一點,就是靠自己的努力、靠自己的技藝,在博取他人的好感,只能稱作賣藝人。如果只停留在賣藝人的階段而無法追求形而上的境界,沒有自我肯定,那發展就很困難。所以如果想從事藝術創作,也先要有一份工作,這個工作是能夠支撐你的經濟能力,等到你有經濟基礎之後,才有辦法去追求另外一種內在更為昇華的世界,這是我的見解,這樣對於人生的規劃會比較好。」為何藝術發展的狀況如此艱難?在經歷過臺灣水彩黃金時期,親眼見證臺灣水彩的興衰,陳東元感慨的說:「臺灣有許多藝術家一輩子都在畫名師的畫,都在學名師的感覺,也一輩子無法跳脫名師的範圍,但又永遠比不上名師。這類藝術家永遠不會將自己心目中最重要的位置歸屬自己,完全摒棄自己原本擁有異於他人的天賦異稟,把自己搞成劣勢,永遠無法超越橫在前面的橫逆或領先者。要讓人看到自己努力的過程及痕跡,看到要表現的內容,看到藝術內在孕育的感情世界,創作應有自己獨特的風格,每個人頭上各有一片天,各有自己的世界;每個人各有不同的人生,各有自己的道路;每個人經歷不同,各有許多說不完的故事。從自己累積的生活經驗中去尋找靈感,這便是創作之源。臺灣藝術家一窩蜂追求『臺灣意識』,讓視野越來越窄,自製枷鎖框住靈魂,畫地自限無法掙脫,彷彿陷在自己設定的牢籠裡,『海島型國家』應有縱橫四海的胸襟(如同十七世紀至十九世紀的日不落國—英國一般),放大膽量追求更寬廣的世界!」這番話,也是給予嚮往走藝術這條路的朋友們忠實的建言,現況如此,未來又如何?對於水彩的未來,陳東元反倒是持著較為樂觀的態度看待:「面對資訊發達的時代,尤其雲端科技將在最近10 年成為產業主力,傳統的繪畫不論水彩、油畫、版畫、水墨畫都必須面臨嚴峻考驗,但水彩的方便性優於其他畫種,如果能與產業結合是條不錯的道路,例如電影的場景以及3D 動畫的初擬計劃、手繪氛圍,水彩是必要的溝通過程。」 而對於這位當初在大學時期將之視為假想敵、如今仍是交情深厚的好朋友楊恩生,陳東元說道:「我很感謝楊恩生這幾年在水彩界中投入了很多的心力,自從他從美國回來後就一直邀請我參加他的計劃,只是我已淡出水彩藝壇了、也不再畫水彩了,只好婉拒他。在2008 年時他與洪東標策劃『臺灣水彩一百年』畫展,還出版畫冊,還有他這幾年寫出了臺灣水彩調查、水彩的色彩研究、水彩材料學等書,他私下也告訴我說,他寫書的計畫不只是美術系的教授在反對,其他系所也有聲音,雖然很多阻力、但他是有魄力與執行力的人,就這樣排除眾議之下仍然完成了這四本書。校外還有另一種批判是很多水彩界的人認為這只是以師大的角度去看,不夠宏觀;但我認為這種做法是無可厚非的,因為任何一位教授的著眼點,都會以自己學校的角度去看。而我也認為未來無論是美術系也好、其他學系也一樣,都要以自己的角度去探討學校本身的發展,這樣才能讓許多層面浮現,才能夠有根據去作探討的目標。其他大學也更應如此作法,尤其我很期望可以看到政戰學校美術系的發展歷史。因政戰學校很封閉,並非像今天的大學是很容易進去旁聽的,彷彿有一道高牆聳矗著,生活非常規律,是屬於軍事管理的學校,不具有浪漫、幻想、衝擊,校內的教授都很沉默,也不常與外面的世界接觸,所以我們都很好奇這段時期的教授,比如林克恭、梁又銘、梁中銘、陳慶鎬、金哲夫上課時的情況,這都是很值得去瞭解的。」 另外需要說明的是,這本書中有引用到陳東元寫的有關臺灣水彩歷史的文章,這篇文章的出在來自於陳東元所經營的個人網頁,陳東元謙遜地說到這篇深入淺出的文章,不能算是一篇嚴謹的論文,只能算是介紹而沒有深入探討,陳東元表示:「假設今天要好好來寫一部臺灣水彩歷史,我可能要花十年甚是二十年的時間。因為臺灣值得探討的地方太多了,但是人的生命有限,所以只能寫到這樣。而我認為,現在許多歷史已經不需要非得歷史學家來寫,因為你非本行,很難去寫到一個專業鉅細靡遺的部分,無法真正瞭解那個行業的本質。所以我以為如果要寫一個專業的歷史,就應該要找那行業的佼佼者來寫。而臺灣有很多過去(比如政治)是許多人不願意碰觸的,比如白色恐怖時期,但是一個國家裡任何事物的發展,一定是和他過去的背景、還有當代人物有著密不可分的關係。我只是提供一點可讓臺灣後代以不一樣的角度去探討這個區塊的方式。」 陳東元是臺灣水彩黃金時期的啟動領頭者,作畫方法影響弗屆,演變為臺灣目前水彩技法的主流,可謂是推動臺灣水彩新世代的推手。

|