過度依賴相機觀景窗釀成創作視野狹窄

── 畫筆只是用來述說人性的另一種語言 ──

看穿人的心思、洞察人性的善美與醜惡

能洞察人性才是藝術家。

藝術家憑藉己身的學識修養,己身對人生的體驗,己身對周遭事物的觀察,這些修為根本無法一蹴而就,而需循序漸進,隨著歲月的增長逐漸堆砌。諸般藝術薰陶,如春雨潤物般滋養著內心,孕育出深厚的學養及廣博的視野。

畫筆只是用來述說的另一種語言。

「洞察人間萬象,對人性的理解非常深透」,古往今來,歷史上那些偉大的哲學家、思想家、文學家以及藝術家,莫不都具有某些共通特質,諸如「透過現象看本質」的能力、能看穿人的心思、洞察人性的善美與醜惡,甚至不乏有著豐富的社會閱歷,抑或接受過嚴厲的人性考驗,故而能把人性看得很透徹,也經得起人生的風風雨雨,扛得住一些大風大浪。

「做人第一,其次才是做藝術家。」此處所謂「做人」,泛指教育當以培養人格品性的基本精神價值為主,知識與技術的傳授為其次,而是需要廣泛涉獵文學、哲學、宗教、繪畫藝術等全面性的博雅修養(Liberal Arts)為基礎。

當下許多藝術家變得著重物質、自私、損人利己、精神面貌不振,彷彿不再對生活抱有任何目標和理想。

以繪畫而言,現下許多寫實年輕畫家都喜歡以照相機去獵取描繪的題材內容,然後再依相片放大繪製,浮光掠影的表現手法已經徹底失去「靈性」,無法讓欣賞者滲入情感引起共鳴,呈現的只是膚淺的畫面,或短暫的掌聲而已。

如果一位藝術家只知道拿著單張照片繪圖,明暗、構圖、色彩完全與照片完全一模一樣,完全看不到藝術家的風格,完全看不到藝術家的藝術涵養,完全沒有構圖觀念,畫面結構骨架鬆散,完全看不到藝術家努力的過程痕跡,完全看不到藝術家要表現的內容,完全看不到藝術內在孕育的感情世界,只看到表面的技巧,只博得虛假的讚美,只求賣個好價錢,這樣的作品正是「形而下」的代表。

造成這種現象的主因在於這段時期水彩的學習過程不再是從各種管道蒐集充實知識的養分,從諸多紛雜的資料做取捨存菁 ,尋求適合自己的發展。目前年輕水彩藝術家欠缺最重要的心靈感性藝術世界, 只一昧認為「越真越好,越像照片越好」的迷思謬誤觀念。

過度依賴照片的結果讓視界與創作企圖、創作心境越來越窄,懶於深入探究藝術的真正內涵,不知道自己要呈現甚麼內容,所有創作意念隨拍攝的照片動搖,拿著照片依畫冊裡的技法步驟依樣畫葫蘆,明暗、構圖、色彩完全與照片一樣,不須動腦筋思考,演變的結果只剩技法可看而已,尤其年輕後進更不敢嘗試其他創作的途徑與方法,視界想法僅侷限在市面上販售的水彩技法,甚至使用顏色的種類與方法都一模一樣,台灣水彩再也看不到藝術家的精闢內涵,只是看到耍技巧的膚淺畫面。

舉例:以自然生態為題材的藝術家必須涉獵相關學術的範圍,對描繪的動植物必須深入研究生長環境、食物習性、身體結構.......,如此才經得起專家質疑或論述的考驗,絕不是只憑相機拍攝的一張影像就能說服「真正鑑賞家」觀察入微的獨到眼光。

其他題材為創作範疇的藝術家皆應如此要求自己,切勿存有糊弄的心機以及僥倖的心態。

以成語「胸有成竹」略述畫竹,完成作品程序如下:

眼有成竹:觀察竹的生態、姿態、與周遭環境的關係.......。萬物皆有靈,草木亦有心,世間一草一木、一事一物皆有感知。

心有成竹:竹子中空,象徵謙虛、有氣節、剛直不阿,還蘊含諸多精神,節、空、勁、柔.......。具有笑迎風霜雪雨的堅強品格,更以文靜、高雅、虛心進取、高風亮節、樂於奉獻的美德而給人留下完美的形象。竹的萬般風情給人以藝術的美感,竹的自然天情和獨特品格給了人們哲理的啟迪和人格的力量!竹子剛勁、清新,生機盎然,蓬勃向上 。

胸有成竹:結合心及眼,諸般知識皆能掌控。

筆有成竹:運用藝術家自我修練的筆法,發自內心自行領悟的筆意,順勢運筆揮就,揮灑自如躍然紙上。

畫有成竹:畫作深具「有奇妙而無生澀,有精絕而無賣弄,鋪陳學問以為富,點化陳腐以為新,結構嚴密自然毫無斧鑿痕跡。」的蘊涵,渾然天成,完美自然。

胸有成竹,指畫竹之前,心中早已有了竹子的完整形象。後用「胸有成竹」比喻處事有定見。 典故說明: 宋朝的畫家文同可,特別善於畫翠竹。原來文與可為了畫好竹,便在自己房子的四週栽種了很多竹子。他不斷觀察竹子在不同季節顯現的不同顏色和姿態。因此他在畫畫前,胸中就已經有了十分生動和逼真的竹子形象了,所以畫起竹來也就畫得特別好。 文同(西元1018∼1079),字與可,北宋梓州永泰(今四川鹽亭縣東)人。擅長詩文書畫,以畫竹及山水聞名。和蘇軾是表兄弟,也是感情深厚的好朋友。宋神宗元豐二年七月七日,蘇軾曝晒書畫時,找到了文與可贈送給他的〈篔簹谷偃竹圖〉。因為當時文與可已經過世,睹物思人,於是以此畫為篇名,寫下〈文與可畫篔簹谷偃竹記〉,文中敘述文與可畫竹的理論和對文與可的懷念。文與可十分喜愛竹子,所以在窗前種了一大片竹子,無論晴雨寒暑,都仔細觀察竹子的生長情形和姿態變化。文與可曾告訴蘇軾說:「畫竹之前,胸中必須先有竹子的完整形象,然後心手相應,如此才能將竹子生動的神韻表現得淋漓盡致。」這段文字成為古代重要的繪畫理論。後來「胸有成竹」這句成語就從這裡演變而出,用來比喻處事有定見。 |

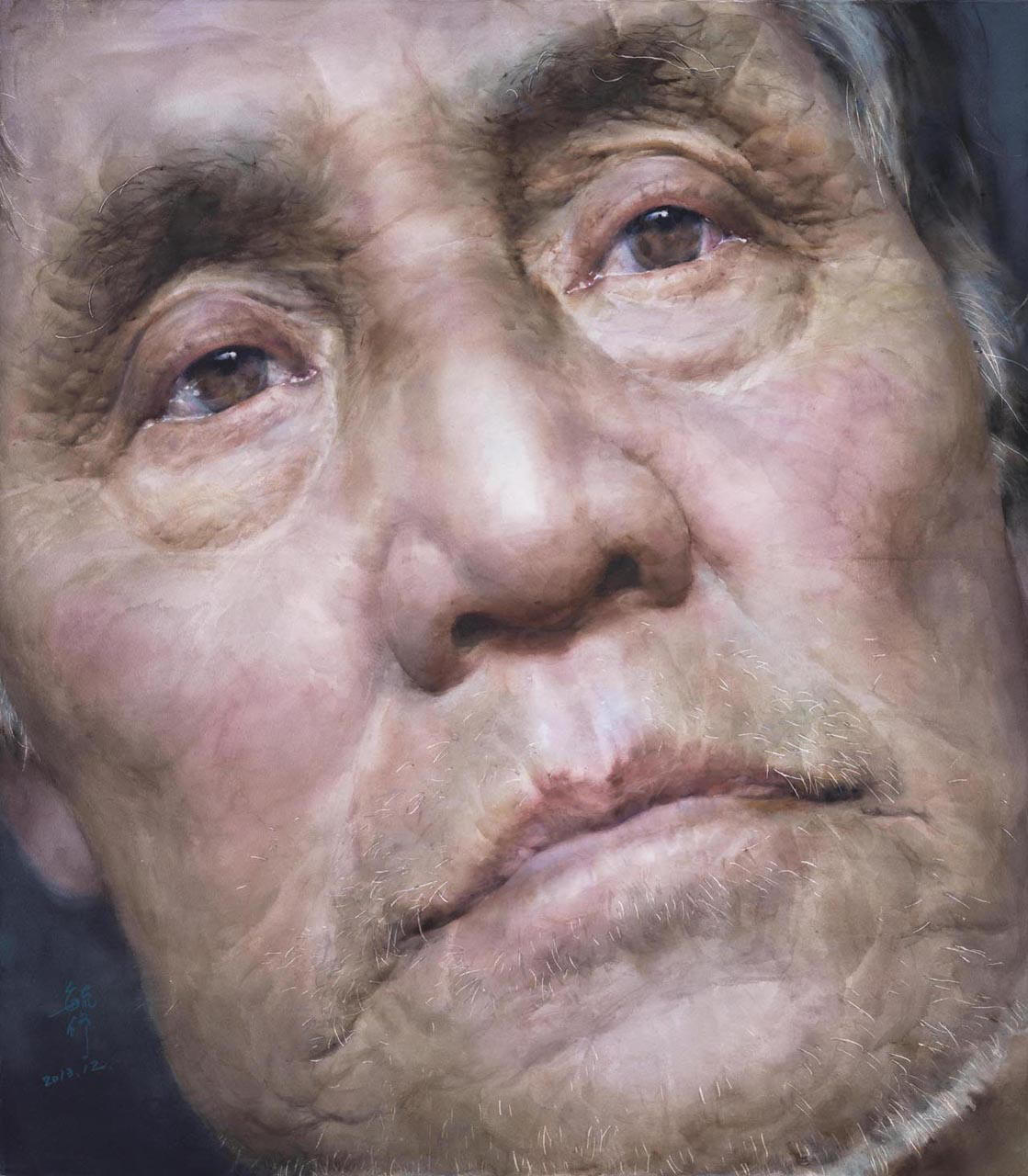

肖像畫最困難的境界,即是「形而上」的“靈魂”、“思想”和“智慧”。

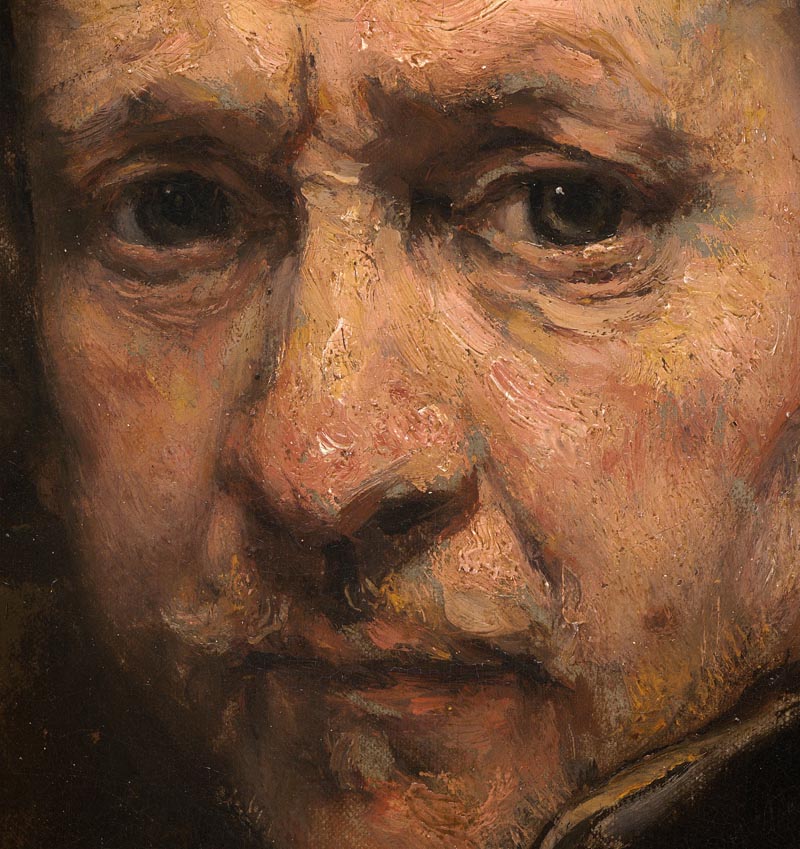

西洋美術史肖像畫經典藝術家,弗蘭斯.哈爾斯(Frans Hals)、林布蘭特(Rembrandt van Rijn)、揚‧維梅爾(Jan Vermeer)和尚·巴蒂斯·西美翁·夏丹(Chardin, Jean-Baptiste-Simeon)的作品流傳後世。

林布蘭特 Rembrandt van Rijn (1606–1669) Self-portrait wearing a Hat and two Chains 1642 Height: 72 cm (28.3 in); Width: 54.8 cm (21.5 in)

時下許多年輕藝術家喜歡按下快門,然後依照相片繪製肖像畫。

照相機瞬間拍攝的影像只是機械式、刻板式,缺乏創作者透過雙眼和心靈去觀察的“靈性”。

以瞬間拍攝的影像,從未與老嫗交談並瞭解背景與人生經歷,徒有外表的面相卻完全疏略內在的精神面,如何探索肖像畫的精義。

藝道傳承,唯「心靈」而已,靈性的創作必須透過藝術家自身心及眼觀察,再藉由靈巧的雙手以高度技藝達到作品臻至真、善、美的境界。

心有多寬,畫幅意境才會多遼闊;心有多高,畫裡視野才能多高遠;心有多深,畫中丘壑才知多險峻;心多淵博,畫意才顯多精深。

肖像畫是藝術家和所畫對象之間的心靈溝通,再借用形象的特徵進行表述,更多的是表現藝術家對所畫人物的主觀看法,更多地體現了藝術家自身的存在。畫家不再是簡單完成畫作的藝匠。

肖像畫絕非以“像”為最高的目的,現有的照相技術和電腦合成技術就能夠完成,沒有必要再用繪畫表現。評價畫的好壞以“像照片一樣!”那麼畫肖像畫也就沒有了任何意義。藝術家設法畫成像照片一樣,或將描繪對象畫成照片一樣,都是曲解肖像藝術。

肖像在繪畫中是個專有名詞,不是以人物為內容的創作都可以歸為肖像畫,肖像是和現實或過去的實際生活中人物相關的藝術創作。

肖像的創作不再是簡單人物形象和身份的記錄。

肖像藝術,被畫的對象只是藝術家藝術創作的參與者,亦因藝術家而成就肖像的價值,已經不再是形象的記錄,而是可以流傳後世的藝術品。展示給他人觀看欣賞時,周遭皆是藝術品的參與者,是作品的不可分割的部分,這件藝術品是欣賞者和藝術家共同營造的氛圍。這就是人們還要手繪肖像的原因。

畫好一幅肖像,不是光憑畫技好就可以達到,更多的是需要和所畫對象的溝通,對其有深入的瞭解。

藝術家只憑不到1秒時間拍攝的影像,卻沒有對描繪對象做深入瞭解,這類作品缺乏兩者之間的心靈溝通,徒然只是“像”而已,談不上具有“靈性”的作品。

肖像畫的難度不只是“像”而已,還需畫出解剖學的難度,即是“人體”,要畫出骨、血、肉、皮膚,且需結實勻稱或吹彈得破的面部質感。

以上是可以用肉眼去觀察達成,肖像畫更要畫出無形的“生命”,要呈“神靈活現”的高度藝術涵養。就要畫出“精”、“氣”、“神”才是最困難的境界,即是「形而上」的“靈魂”、“思想”和“智慧”。

馬蒂斯(Henri Émile Benoît Matisse)解釋他的肖像作品時說:「並不依賴精確地複製自然的形態,也不依賴耐心地把種種精確的細節集合在一起,而是依賴美術家面對自己選擇的客觀物件時他那深沉的感受,依賴美術家凝聚在其上的注意力和對其精神實質的洞察。」許多現代藝術家在作品中對客觀現實的關注已遜於主觀表達的需要,藝術性的真實承載著藝術家的無上精神。

馬蒂斯作品 Portrait of Madame Matisse.

The green line

1905

The Green Stripe (La Raie Verte), also known as Portrait of Madame Matisse. The Green Line, is a portrait by Henri Matisse of his wife, Amélie Noellie Matisse-Parayre. It is an oil painting on canvas, completed autumn or winter 1905. It is named for the green band that divides the face in half, by which Matisse sought to produce a sense of light, shadow, and volume without using traditional shading. Matisse's colorism was shocking at the time. When the painting was exhibited in Paris in 1906 such works were being derisively labeled as the creations of Les Fauves (the wild beasts), along with similar works of André Derain and Maurice de Vlaminck.

馬蒂斯作品 Portrait of Madame Matisse

I was really inspired by Matisse's use of color during the early 1900's. Matisse was a strong believer in color. He really supported the use of colors straight out of the tube. So I decided to create a portrait of a man using mostly colors straight out of the tube. I was inspired specifically by Matisse's Portrait of Madame Matisse, especially his use of color to create a sense of three dimensionality. In this painting, I tried using the juxtaposition between colors by putting warm and cool colors next to each other. Just as seen in The Portrait of Madame Matisse, I inserted a green stripe which separates the warm and cool skin tones of the man's face to create a better sense of three dimensionality. The background colors are mostly a juxtaposition of complimentary colors which create a better sense of contrast.

藝術家想創作“無形”的“靈魂”、“思想”和“智慧”,只能借助“有形”的“色彩”、“技法” 、“造形”和“構圖”,這些範疇都是藝術家必須匍匐前進,窮其一生努力,無邊無際,永無止境,永不止歇。

一昧或過度依賴照相機拍攝的影像,以往視為經典且必須精研的相關涵養就此束之高閣,艱難的「形而上」觀念無需探討領悟,抄捷徑、速食化的結果,讓繪畫步入無內涵、無思想,尤其靈性蕩然無存。

想探究藝術家的修為,最直接的方法便是觀察「筆觸」,越有涵養越有膽識畢集數10年功力一揮而就,胸有成竹絕不拖泥帶水,心有章法絕不舉手猶豫,如此大開大合、氣勢雄渾的功法,恢宏雍容的氣度,掌握「形」與「意」談笑自若揮灑所孕育的作品定屬「氣韻恆生」「氣定神閒」的傳世佳品。

反觀時下許多後進藝術家不思按部就班學習,將藝術家原本應該具備的基本涵養做足,一窩蜂拿起相機,不思內在精神或學識的昇華,急功近利,為達成名不惜抄捷徑造成矚目的焦點,妄想造成現今社會時常出現的「短暫即時性的明星式轟動」,如此依賴一旦養成更造成視野狹窄。

後進藝術家過度使用相機,觀景窗的範圍侷限眼睛宏觀廣闊的視野,猛拍的結果影響對景物的觀察,面臨諸多變化無法分析掌握,嚴重影響創作信心以及構圖時「去蕪存菁、大破大立」的取捨能力,缺乏膽識再也無法面對大自然給予的心靈感動以及領悟無限的冥思空間,「身歷其境」蕩然無存,從而產生遲疑躑躅的心態,「閉門造車」一旦養成,信心嚴重不足,根本無法與前輩藝術家比肩比美,師法自然的氣勢雄渾作品不復再見。

過度使用相機更造成另一更嚴重通病 ── 缺乏創意。「創意」是藝術的精隨,是藝術家揮灑的心靈無窮空間,考驗想像的極限。過度使用相機釀成依賴機械,天賦的靈性逐漸退化,再也不用精神層次思考,再也不必經歷艱苦的學習過程,過往孕育的諸多課業皆可拋諸腦後,不需精研素描、色彩學、透視學、藝術史、藝術概論、美學、造形原理、哲學、解剖學、構圖學.......,沒有金科玉律的學識做基底,如何創造鞭辟入裡的經典作品。

但管他的,「心智萌悟」的為學精神無法循序漸進做足功課,循著前輩腳步成長「虛懷若谷」的態度蕩然無存,反正依影像照片畫得一模一樣即可成畫。

有時不免感嘆,為何許多受過四年美術教育甚至研究所的竟然淪落到只會拿單張照片繪圖?

繪畫是將冒險擴展不斷思索淬鍊創意,孤峰嶺上拔劍四顧展現自我,獨享「天才中的天才」的氣勢,傲然卓立峰頂,將人心當戰場,也就是將撼動精神的奧義鐫刻入畫,這才是繪畫最感動肺腑人心最讓人驚心動魄所在。

過度依賴觀景窗獵取的範圍導致缺乏宏觀眼界和信心崩潰,只能以精雕細琢的方式去吸引關注,只能以毫髮畢現的方式去展現技巧。

以拍照影像繪製的水彩畫,為達維妙維肖的效果,通常都以投影機用鉛筆描圖,在塗完第一層底色後選擇畫面最能吸引觀賞者眼光的方寸一處,按照拍攝影像模仿得精細巧妙,務求逼真,無論色彩與明暗皆依影像而定,完成方寸再逐步擴及整個畫面。

如此過度注重細節描繪往往演變成畫面氣韻窒滯,甚而造成描繪景物的異樣感覺,以肖像畫而言便是失去肖像畫要畫出骨、血、肉、皮膚等具有“生命”的基本要求,呈現的是“沒有生命”彷彿蠟像或木刻的質感。想表現“精”、“氣”、“神”談何容易,更遑論「形而上」的“靈魂”、“思想”和“智慧”,簡直遙不可及。

想怯除此障礙缺失,只能在繪製過程不時退後數步觀察整個畫面,注意大面積的氛圍及產生諸般情形,慎重思考後設法修正。

台灣現今藝術家作品與早期最大差異便是描繪範圍多屬小範圍、小角落,恢宏遼闊足以震懾人心的氣勢已經非常少見,或許是過度依賴照相機觀景窗造成的後遺結果。

── 2021年8月22日中元節 寫于青藤小書齋 ──

【美學系列──席德進逝世40年紀念展系列1】蔣勳/歷史就是我們自己

2021-08-29 00:13 聯合報 / 蔣勳

https://udn.com/news/story/12661/5704561?from=udn_ch2_menu_v2_main_index

https://udn.com/news/story/12661/5704568

席德進自畫像,〈自畫像〉, 1951, 油彩畫布裱於木板, 51.5x43 cm。(圖/蔣勳提供)

▍最早的自畫像

自畫像在世界藝術史上有特別值得注意的發展歷史。

東方美術史很少有自畫像,台北故宮或北京故宮,不要說「自畫像」,連以人像為主題的作品都不多。

宋代以後,一千年,千山萬水,彷彿掩蓋了人對自己的凝視反省,避開了自我觀察記錄的能力,人性的論辯也往往流於空洞或偽善,其實看不到真實的自己,看不到真實人性的細節。

西方在中世紀時代一切美術都以神為中心,人的存在只是榮耀神,個人並沒有獨立存在的價值。

文藝復興時代,義大利的畫家自我意識萌芽,但在繪畫裡還是把自己隱藏在宗教畫的角落,像波提采利,把自己放在一群聖像的邊緣,是畫自己,卻不是一張獨立的自畫像。

歐洲美術最早的「自畫像」常常被提到的是日耳曼地區的杜勒(A.Durer),畫了二十二歲姿態優雅的自畫像。

北方的日耳曼或尼德蘭地區,和南方的義大利不同,美學上不強調浪漫唯美,而是用冷靜的觀察描繪真實。

杜勒雖然數次翻越阿爾卑斯山到南方義大利學習,他還是保有北方文化的客觀冷靜,對真實一絲不苟的描摹。

「自畫像」傳統最高峰的發展是十七世紀荷蘭的林布蘭。

阿姆斯特丹國家美術館有林布蘭二十三歲一張小小的自畫像,背光,在暗影裡朦朧的眉眼和髮梢,青春懵懂,一切都剛開始,創作者此後用一生的時間記錄自己在歲月裡容顏的變化。油畫、素描、版畫,林布蘭留下數百件龐大數量的「自畫像」,建構起歐洲十七世紀偉大的人性尊嚴。

二○○○年,千禧年,倫敦國家畫廊策展了林布蘭自畫像大展。六十餘幅自畫像,從青春到中年,到衰老,看到一個創作者如何長時間在鏡子裡觀察自己、凝視自己、反省自己、記錄自己一生的變化。

青春華美,盛壯之年的意氣風發,妻兒死亡時的無奈頹喪,在垂暮之年的蒼涼孤獨,最後像小丑卸妝一樣油彩斑駁,在落寞角落回眸,看到鏡子裡的自己,慘然一笑,林布蘭一一做了忠實記錄。

那是難忘的一個展覽,倫敦,用這樣的展覽紀念人類文明跨越千禧年。

再璀璨的煙火都只是瞬間的夢幻泡影,短暫虛浮的煙火,看似燦爛,卻瞬間就無影無蹤,無人紀念,也無意義,一個偉大的文明要記住的是人性自我反省解剖的深刻能力。

沈周自畫像。(圖/蔣勳提供)

▍沈周自畫像

中國美術自宋代以後,山水畫崛起,人像畫退到主流以外,一千年來,真的是「曲終人不見,江上數峰青」。

人像畫不發達,自畫像自然很難發展。倒是明代的沈周,在他八十歲時畫了一張非常值得一提的自畫像。

這張自畫像用寫實的筆法記錄自己老年的容顏,鬚髮皆白,以忠實的筆法記錄臉上的皺紋、老人斑。畫上的題款也有趣:「人謂眼差小,又說頤太窄。我自不能知,又不知其失面目何足較。但恐有失德。苟且八十年,今與死隔壁。」

在鏡子裡觀察自己,也參考別人對自己容貌的意見:「眼睛太小、頤太窄」,沈周其實注意到容貌的寫實,但深受儒家影響,畫家似乎還是不計較長相如何,而是在垂老之年,直問自己是否德行完整,「但恐有失德」,會不會阻擋了中國對自我容貌的在意,沒有自我省察的習慣,沒有自我凝視的習慣,「自畫像」當然難以發展。

重視內在品德,不計較外在容貌,是不是中國美術人像畫、自畫像缺席的重要原因之一?

沈周的自畫像至少證明著明代有過真實記錄省察自我的可能,可惜這難得的啟蒙為什麼卻中斷了,為什麼人像、肖像都沒有發展,讓整個人性自覺的歷史走向虛偽空洞?

這個傳統似乎一直到近代仍然有巨大影響力,自畫像的表現在歐美已成為非常重要的主題,如維也納畫派二十世紀初的伊岡-席勒(Egon Schiele),不到三十歲就去世,留下大量以自畫像為題材的作品,梵谷在精神焦慮時期也不斷面對鏡子裡的自己,兩年間畫了無數自畫像,像醫生的病歷一樣,刻畫所有焦慮、瘋狂、絕望的徵兆,在自畫像裡毫無掩飾自己的生病,留下深刻的自我解剖的心事紀錄。

畫家的「自畫像」是探究內心世界重要的痕跡,「自畫像」缺席,也常常是一個時代欠缺了面對自我的誠實與勇氣。

沒有面對自我的誠實,沒有面對自我的勇氣,如何挑戰時代的難題。

台灣近代陳澄波、劉錦堂畫過自畫像,數量不多,劉錦堂的自畫像稜稜傲骨,對抗世俗,是讓人印象深刻的一張自畫像。

席德進在一九五一年畫了二十八歲的自己。

席德進逝世四十年了,年輕一代幾乎不知道這個名字了。

面對他一九五一年在嘉義畫的一張自畫像,感慨萬千,是七十年前台灣美術史上的一張自畫像,七十年,匆匆過去,我們的美術,還能這樣凝視自我嗎?

▍Dorian Gray的畫像

四十年前,大約是一九七九到八零年間,我寫席德進的訪問報導,常去他當時在新生南路信義路附近的住宅,那張自畫像就掛在牆上。

畫家的自畫像大多對自己有特殊意義,生前多不會出售。因為有特殊記憶,自畫像也常常掛在牆上,時光流逝,創作者不斷老去,只有那張畫像永恆不朽。

那張自畫像尺寸不大,畫家穿黑色襯衫,襯著光潤鮮嫩的膚色,微微的少年青春的髭鬚,掩映著少年般的紅唇。一手彷彿撫著腮下,若有所思,長挑的眉毛,明亮柔情的眼睛,許多盼望,許多等待,這樣柔情似水,是曾經有過的青春對一切華美的渴望。每一個人的青春都有過,王爾德寫成了偉大的小說《Dorian Gray的畫像》,畫像的主人沉淪了、邋遢了、醜陋了,自戕成為絕望的死屍,然而,畫像依然青春華美。

畫家當然讀過王爾德的《Dorian Gray的畫像》,那張懸掛在閣樓上的美少年的畫像,隨著主人的情慾一起衰老沉淪,變得醜陋不堪,席德進也一直帶著最早的一張自畫像,在他身體被病痛折磨到邋遢難堪時,他每天仍然面對著這一張自畫像。

自畫像是畫家絕望中的自我救贖嗎?

畫這張自畫像的時候,席德進二十八歲,讀過成都美專,又附讀於抗戰時期遷校在重慶的杭州藝專,抗戰結束再隨學校遷回杭州,一九四七年在杭州藝專畢業。從一九四一到四七,席德進在藝術的學習裡時間拖得很長,他勤奮用功,還沒畢業已經頗有聲名。當時在上海美專的木心,到杭州,像是踢館,一路問「誰畫得最好?」每個人的回答都是「席德進」。木心再問:「還有誰?」沒有聲音了。

這個「畫得最好」的席德進一九四八年就來了台灣嘉義。

從最西邊的四川到江南的杭州,席德進的藝術學習比當時一般青年要複雜。一九四一他在成都技藝專科學校,老師是龐薰琹。龐薰琹是最早留法的藝術家,他結合工藝的美術訓練開啟了席德進進入創作的基礎,他的法國現代美術經驗也讓一個初入門的美術青年知道了馬蒂斯、畢卡索,有了二十世紀初的世界視野,但是更重要的,龐薰琹的「工藝」啟蒙,也許讓席德進一直沒有區隔「純藝術」與「工藝」,他可能是戰後台灣美術史上最早注意到民間工藝傳統的,他帶領一群青年走入鄉土,搜尋民間建築裝飾符號,民間印染、編織,用攝影、繪畫記錄和發揚傳統台灣民間的線條與色彩,開啟了一九七○年代重視本土的文化運動。

席德進跟隨龐薰琹從成都到重慶,就讀於抗戰時期在重慶的杭州藝專,受教於林風眠,而年齡相差不大的助教中有趙無極、李仲生,戰爭意外地把各地美術青年聚到一起,直到抗戰勝利,一九四五,席德進也隨學校遷回杭州,有過最穩定的一段學習歷程,一九四八年以第一名成績畢業於杭州藝專。

一九四八年,陳澄波剛剛遭殺害,席德進到了台灣,在嘉義中學教美術,南台灣的熱帶風景,燠熱的夏季,野生的棕櫚、椰子樹、檳榔樹,在他的寫生中出現。一個人孤單在異鄉,他閱讀著《約翰克利斯朵夫》,那一年冬天,在台南麻豆,席德進巧遇了杭州藝專舊識、重要的文學家木心。

木心當時因為在上海參加學運被通緝,避難台灣,沒想到這奇特因果,讓兩位重要的創作者在嘉義相處了一段時間。

也許是他們一生中難忘的青春夢幻吧,此後木心回中國,陷入政治鬥爭,飽經折磨,四十年過去,在一九八六年左右才發表了〈此岸的約翰克利斯朵夫〉,紀念已逝世五年的青春知己,這篇文章廣為兩岸文學界流傳,人人讀之悵然,在兩個創作者身上穿錯著不可知的大時代流離聚散的因果,成為經典。

如果不是「此岸的克利斯朵夫」,我們不知道一九四八年席德進就明白告訴木心他深愛同學中的翁祖亮,或彈莫札特的劉式桓,或者更隱晦的張雪帆,或者,吻過而沒有感覺的汪婉瑾。

一九八六年,席德進已經逝世五年了,木心寫著四十年前杭州藝專青春年少的情慾纏綿,如果還活著也都是七十上下老人,人老了,八卦就不像八卦,情慾也不像情慾,只有那張木心沒有見到的自畫像還在牆上……主人難堪邋遢醜陋,自殺身亡,那畫像卻恢復了原來的青春美麗,依然是明眸皓齒的美少年。

下面引述木心這一段話,或許應該用來做這張自畫像的註腳:

「席德進一開始就唯美主義,鄧肯自傳,王爾德獄中記,陶林格萊的畫像,約翰-克里斯朵夫……藝術家如蛾撲火地愛美,必須受折磨受苦,百般奮鬥,不是沒有卑下的情慾,而是不被卑下的情慾制服.......」

木心在嘉義邂逅席德進時,席德進二十五歲,他們曾經一起在嘉義中學的草地上學鄧肯那樣舞蹈,躺在地上看藍天白雲,幻想一起去巴黎.......

他們沒有想到青春的幻夢這樣奢侈,不到半年的朝夕相處,夢幻夠了,此後各自天涯海角。

木心沒有看到這張自畫像,沒有把臨別時猶豫又猶豫的一封長信留在席德進枕頭下,寫了又改,改了再寫,木心究竟告白了什麼?他為何臨時膽怯了,又去枕頭下取回來,席德進不知道有那一封信,沒有任何人知道有那一封信。

信裡究竟告白了什麼?是向席告白?或者只是向自己告白?

席德進一九八一年逝世,他永遠不會知道二十五歲的枕頭下有過一封信,一九八六年,木心告白了有那一封信,信的內容隻字不提,或許木心也永遠不會知道:那封信收回或不收回的結果有什麼不同。

青春是在水面上打水漂,石頭打出去,石頭沉重墜落,水面漣漪餘波蕩漾,只是個人心事未了吧。

〈此岸的約翰克利斯朵夫〉如果有下篇,也許是應該邀請木心的魂魄來島嶼看這張自畫像,在他離去後兩年畫的自畫像,依然這樣「唯美主義」。

情慾卑下或不卑下都無足輕重了,我在席德進的屋裡做報導的時候,他已罹癌,胰臟癌,很折磨他的病,他身上掛著一個瓶子,引流管把膽汁一滴一滴留在瓶子裡,黑濃如墨,很難想像有多苦,有多難入喉,他每天三餐都要把瓶裡的苦汁喝下去。醫生說「幫助消化食物」,席德進在青春自畫像前,三餐喝著使肉體痙攣悸動的像情慾一樣苦的苦汁。

約翰-克利斯朵夫是這樣受苦的,王爾德也是,所以,Dorian Gray是在主人受盡磨難邋遢而死之後,成為閣樓上永恆的美少年。

情慾真的卑下嗎?

「沒有被情慾制服」也只是自我解嘲吧.......

如果有機會告訴木心,我或許會告訴他這張自畫像的主人並沒有一味走唯美主義。這張一九五一年的自畫像是永恆青春聖潔的美少年,二十八歲了,依然靦腆羞赧,充滿渴望。

席德進一九六○年代在歐美畫的自畫像,大膽揭露自己的情慾,直接掀開了內在的情慾,鏡子裡的他,穿著內褲,或桃紅襯衫配雪白長褲,他可以把自己畫成gay,是在紐約或巴黎認識的自己。他或許也不以為情慾有卑下的問題了,他有意識地處理畫裡的兩個自己,是王爾德一再書寫的聖潔和沉淪的兩個自己。沉淪是自己,聖潔也是自己。

一九七○以後,接近五十歲,他的自畫像有一種傖俗,在俗世的情慾裡貪婪狂渴,容顏是會變的,然而,每一個子夜凌晨,回到家,都會和牆上的自畫像相遇,一九五一,嘉義,二十八歲,畫家慘然一笑,一切都回不去了。

只有身上那引流管注滿的苦汁這麼真實,是要一口吞下的。

一九八一年,知道生命只有最後的幾個月了,席德進像演戲一樣安排自己的生日,他是愛演戲的,他也真的演過戲,接近六十歲,留著鬍髭,有一點野,他很高興別人說他長得像好萊塢明星查爾斯伯朗孫。穿著大花襯衫,瀏海披頭,騎著摩托車,追逐剛從鄉下到台北打工做勞動工作的男孩,黑夜公園搭訕連住處都沒有的都市流浪者,城市繁榮邊緣的野孩子,他彷彿看到自己的青春,疼愛他們,為他們畫像。

情慾卑下嗎?不被情慾制服嗎?他或許也這樣問過自己,牆上的自畫像依舊貌美如花,他苦笑著,想起又是該喝膽汁的時候了。

一九八一年六月,他提前給自己過六十歲大壽,好像不甘心,要刻意大擺排場,他穿了一套滿清的官服,花團錦簇,鎂光燈不斷,隔日媒體都大篇幅報導。

他知道自己在演戲,很認真地演,讓媒體大眾滿意。

脫掉戲服,抹去油彩,他要去南陽街一個地下的gay bar,名字叫馬德里,很隱密晦暗,像一個祕密儀式的基地。因為近公園,嬉戲追逐後,空虛疲累的情慾肉體會在這裡喝一杯酒。

那是連「同志」這樣名稱還沒有的年代,昏暗的燈光,情慾流動,幽微闃暗的光線裡目光索尋著目光,像一個祕密儀式的過程,席德進給一個修車行做黑手的黑皮濃眉大眼的男孩看他的引流管和瓶子,男孩驚慌,張大了嘴,覺得慘傷,被嚇到了,也在祕密基地上了情慾的第一課。

七月我去了愛荷華,知道不會再見到席德進,還是去告別。照顧他的高川夫婦很溫暖,高川有時替他病痛的肉體按摩,高川的孩子也常常上樓來叫「爺爺」,跟他撒嬌。

席德進逝世了,有親近的朋友打電話給我說:最後兩天在公園找了一個「野孩子」,願意到醫院為席洗澡。

說故事的朋友很感傷,電話裡泫然。「同志平權」的歷史之前祕密儀式一直在城市各個隱晦的角落薪火傳承。

席德進在筆記裡寫著:歷史就是我們自己!

四十年的往事,都無足輕重了,只有那張自畫像,展出的時候很想再去看看。(下)

●「歷史就是我們自己 —席德進逝世四十週年特展」,2021年9月10日至12月12日 ,台灣好基金會主辦,印刻文學協辦,策展人谷浩宇。展覽地點:池上穀倉藝術館 (台東縣池上鄉中西三路6號) 。開放時間 10:30-17:30 (周一周二休館)。

《敬請觀賞肖像畫水彩技法影片》

Water color painting (1)

Water color painting (2)

Water color painting (3)

Water color painting (4)

Water color painting (5)

Water color painting (6)

Water color painting (7)

Water color painting (8)

Water color painting (9)

Water color painting (10)

Water color painting (11)

藝術感言:

將藝術創作鐫入骨髓,刻進生命之中,將繪畫視為人生中不可或缺的一部份。

月落日出赫赫光輝,耀照天地氤氳靈氣,胸懷高山大川之魄,巍巍巨嶽自顯崢嶸。

冷冽寒風呼嘯,明澈天空晴亮,雪嶺雲海滔湧陽光輝映;我欲縱馬馳騁,我將展翅翱翔,我追逐疾風並擁抱藍天。隱密森林呢喃,巖峻巉岩聳矗,廣袤湖潭深邃雲霧輕飄;我曾聆聽傳說,我正緊握美夢,我吟嚎長歌與蒼鷹齊飛。

一日之求 毀譽不計 心安理得 安然入眠,一生所願 遨遊天地 了無虧欠 無忝所生