悲苦悽慘勞工的後代 — 孤島心靈的告白

續前篇文章《悲苦悽慘的勞工 — 鐵道苦伕的勞頓》內容

「七號坑大崩山」是大元山林場命脈所在,全山區開發的原木及糧食補給都需經過此地,是大元山交通被掐住的咽喉,每年颱風季節坍了就修,修了又塌,林場總是會想辦法以最快方式搶通,但坍塌仍是如此周而復始。

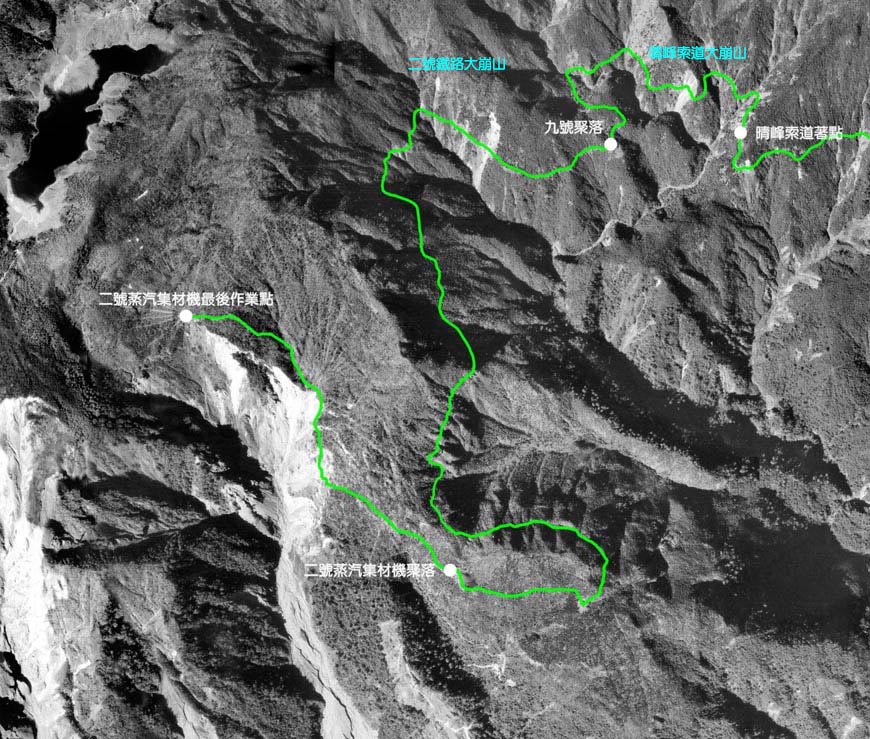

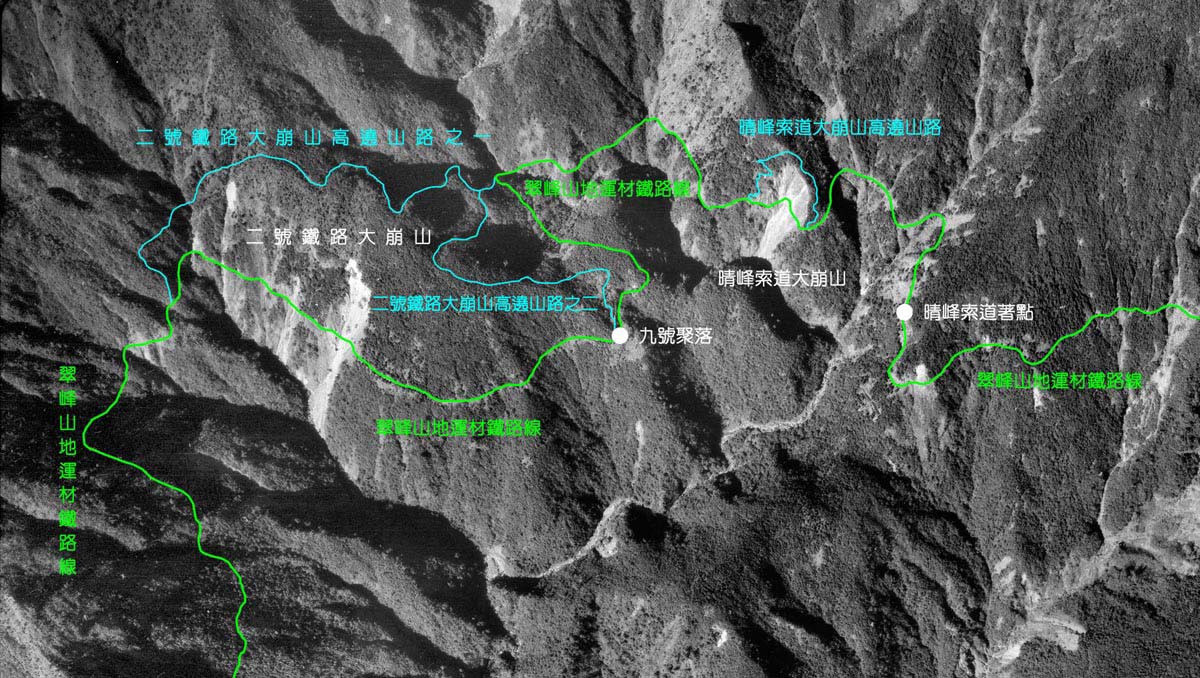

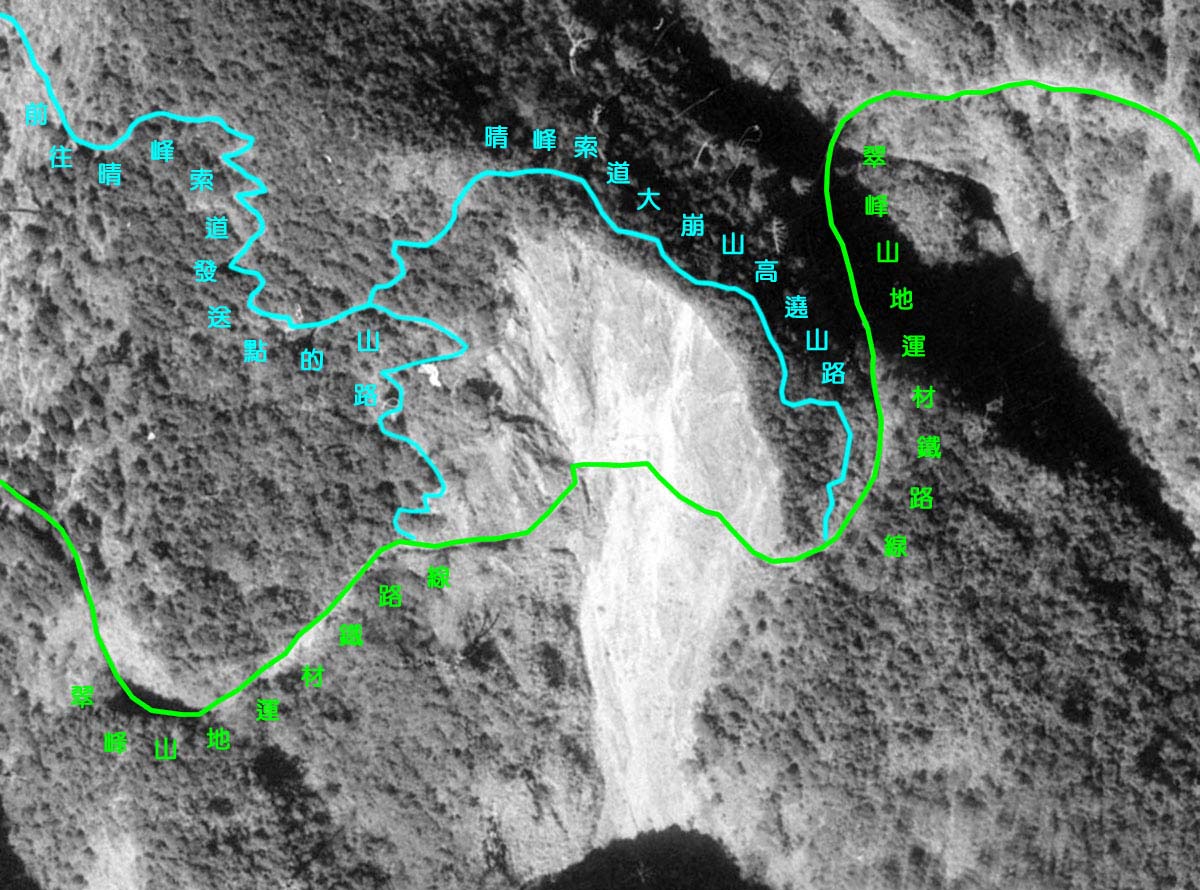

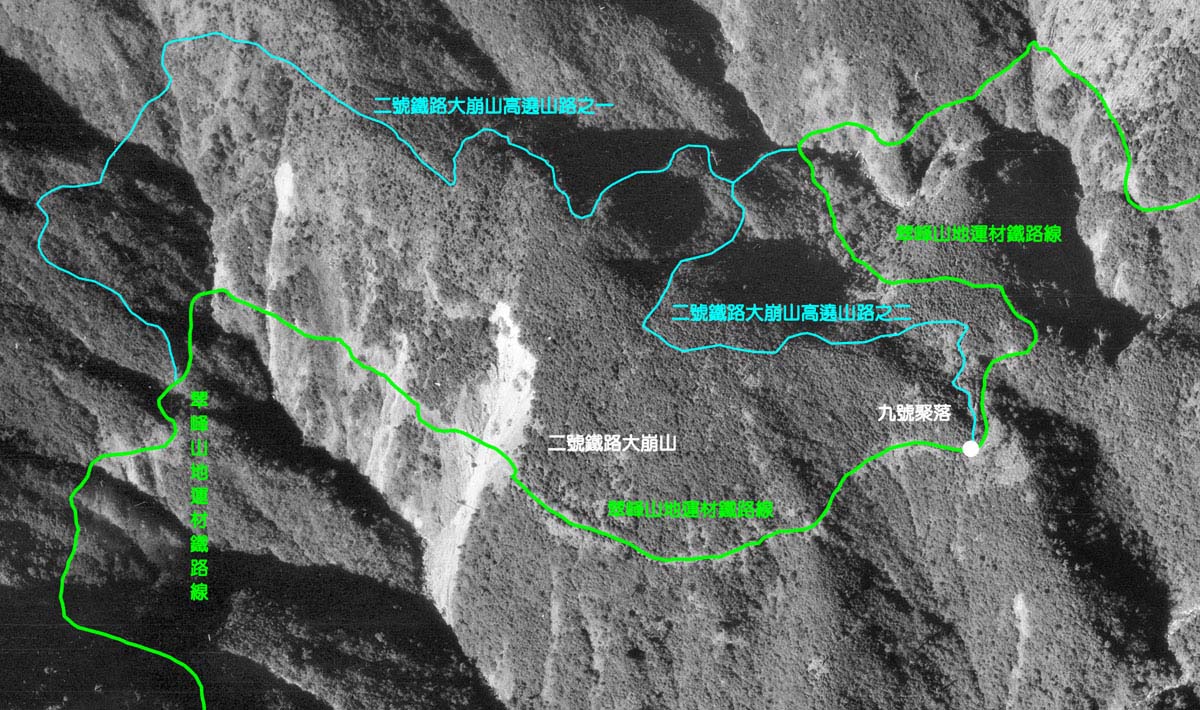

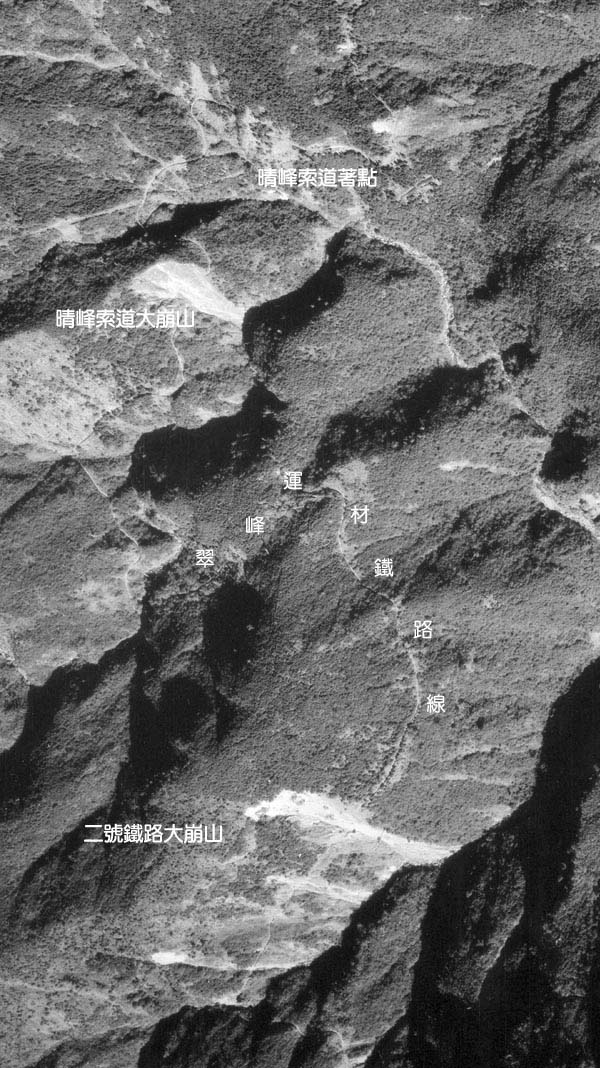

大元山林場除「七號坑大崩山」之外,還有「晴峰索道大崩山」、「二號鐵路大崩山」兩處大崩山,每遇颱風豪雨就會山崩路塌,是極度危險的路段。

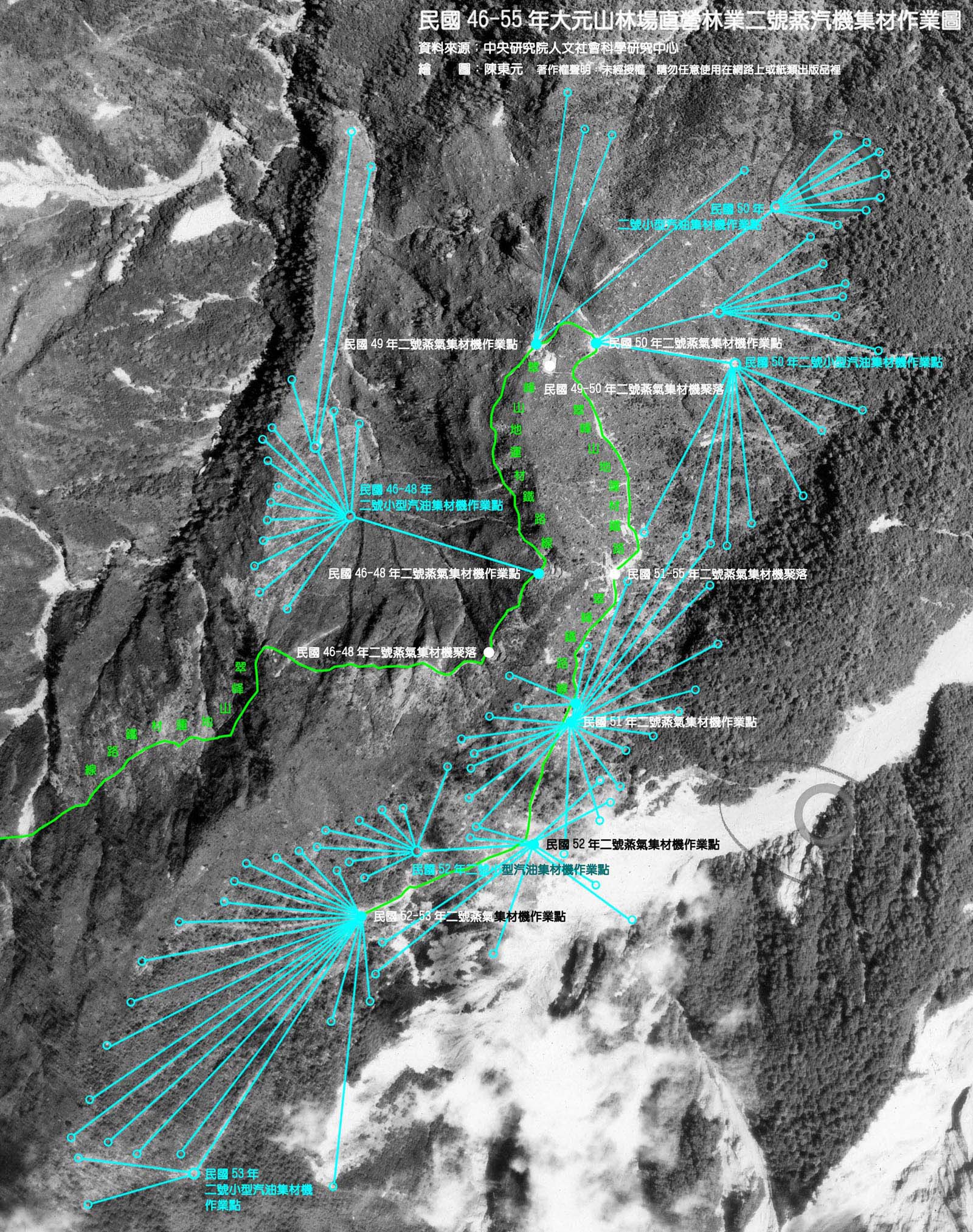

二號蒸汽集材機員工所需食物(尤其是餐餐都需要的每袋百斤食米)取得都必須以人力挑擔運補,時而走在高五層樓以上又溼又滑的橋樑枕木上,時而高遶兩處艱險的大崩山,必須耗費3至4個多小時以上,艱辛程度令人無法想像。 《圖片來源:大元國小校友 陳東元後製圖片》

翠峰山地運材鐵路在民國47年之後只有二號蒸氣集材機作業,不是主要原木生產地,民國50年颱風過後路途經過的「晴峰索道大崩山」、「二號鐵路大崩山」兩處形成大崩山就成為不是急迫搶修的對象,只在颱風旺季及東北季風霪雨之間的短暫時間設法搶修,讓原木儘速外運,其餘時間則任其崩山。

在翠峰山地運材鐵路末端作業的二號蒸汽集材機員工所需食物取得都必須以人力挑擔運補,從晴峰索道著點開始,時而走在高五層樓以上又溼又滑的橋樑枕木上,時而高遶兩處艱險的大崩山,必須耗費3至4個多小時以上,艱辛程度令人無法想像。

每次運補糧食(尤其是餐餐都需要的每袋百斤食米)都必須到四公里聚落的員工消費合作社採購,凌晨就出門下山採買,完畢搭鐵道及索道,下午回到晴峰索道著點,開始肩扛百斤米袋的艱苦回程,陪同眷屬則以扁擔肩挑其他家用物品及糧食,高遶兩處大崩山跌跌撞撞,摔倒再爬起抓著芒草和箭竹勉強前行,回到二號集材機聚落已經黑夜,筋疲力盡,滿身傷痕,折騰整整一天,該日工資還無法計酬沒有收入。

當時工資所得以運出原木生產量計算,二號蒸氣集材機無法即時輸運影響收入。因此,大家都不願前往,校友除我家外,僅有張榮華、張榮杉監工家族,以及游安、游安順家族居住該山區。

二號蒸氣集材機無法即時運送生產原木,影響收入,長時間無法領到工資,員工消費合作社不願賒帳給該機組林工,甚至還惡言相向,生活糧食無法獲得導致諸多不滿情緒。還好三位姐姐已經畢業外出工作,非常孝順將所得寄回山區補貼家用,當時都以現金向員工消費合作社購買,不需看人臉色。

山路艱險難以想像,三位姐姐農曆春節思念父母想返山探望,深怕發生意外只能在過年前提早在羅東見面。

以整個大元山聚落而言,工作站聚落屬管理階層生活水準最優,四公里聚落是維修單位次之,古魯、中間、暗霧(鞍部)三聚落糧食補給容易再次之,即使颱風豪雨全山區交通中斷,等雨停風歇也可以搭交通車或運材卡車當天從羅東採購,翠峰山地鐵路以上因有七號坑大崩山的天然險阻,生活情況糟糕,普遍貧苦,最差的是二號蒸氣集材機聚落,不僅收入低微且所有糧食吃度都必須以扁擔肩挑跋涉超過10公里翠峰山地鐵路,高遶兩處「晴峰索道大崩山」、「二號鐵路大崩山」,艱辛程度不難想像,是大元山區的「孤島」。

隨父親住二號蒸汽集材機聚落近兩年,只搭過一次機關車拖拉的客車,換言之,這兩年林場只搶修一次短暫的鐵路運輸。

父親前往是二號蒸氣集材機需要熟悉機械操作的協助員,平日擔任鍋爐手負責柴火燃燒,必要時接替操作員(山區稱為駕駛或司機)職務。

居住後,不僅地形甚至內心深處都呈現無人問津的海中「孤島」般的孤獨寂寞與無奈。

外面世界雖然精彩絢爛,但卻與自己格格不入,沒有知心人可以依靠,心靈得不到關懷更乏人問津或軀寒問暖,充滿著孤寂與無助,身邊也沒有可以訴說和分享的物件,只能獨自承受與自我安慰,覺得沒有人能夠理解自己,或者難以得到別人的認可和肯定,自然也就形成了自我封閉的孤僻性格,無法接受容納他人,別人也是難以進入我的內心世界。

這二年生活影響深遠,監工家族張榮華、張榮杉已經畢業離開山區在平地羅東租屋就讀初級中學,玩伴只有弟弟和游安順,整日孤獨,心裡寂寞,但也逐漸淬鍊精神層次,開始探索心靈及思考哲學的深處,從此養成極度討厭交際應酬,尤其根本談不來必須大費周章解釋最終還徒勞無功結下心結,排斥那些沒有共同追求目標,虛應故事理念背道而馳的虛情假意。

自己從不從事政治活動,也不是生意人,合則相處,不合就算了,朋友不需常常相聚,是知己縱使數十年再碰面依舊如故。沒有負擔虧欠,沒有利害得失。朋友之間只有心意互通互信,那些需要解釋說明,相互猜忌懷疑,甚至相互攻訐指斥,連情誼都不顧,那就不必眷戀珍惜,只能形同陌路。

過慣了孤寂寧靜的日子,不喜歡受到紛爭騷擾,凌晨無人時外出運動,平日穿著隨便,排斥熱鬧吵雜的場合,不喜歡毫無意義的聚會,獨來獨往當個獨行客,不在乎他人的冷言嘲諷,只求不違背本心良善。尤不喜歡與重名嗜利者交往,重利的,每一投資只想回收越多,圖名的每一言只想獲得認同掌聲,博得可以炫耀聲量的「說嘴」,這些貪婪無底的慾望,滿足不了空虛的心靈,絲毫不令我羨慕。

二號蒸汽機聚落靜謐的氛圍開始喜歡「冥思」,自己個性內向,當時小小年齡心靈已經悟出生命的深奧思維,宇宙的毀滅不是黑洞的吞噬,地球的毀滅不是彗星撞擊,而是在自己生命結束之時。

此世即我世,自己闔眼往生時,所有悲歡終結,眼中世界幻滅,所有所有的一切都沒有知覺,管他數億萬光年的宇宙、政治惡鬥、戰爭和平、親情仇恨、歡樂悲苦、光明黑暗、愉悅病痛、.......,俱都隨之消失。

對生命深一層思考之後,終能體認歲月周流,所有流汗淌淚的日子都已過去,當種種苦澀已化成唇邊雲淡風輕的一朵微笑時,那是收成生命秋實的時候 !苦澀之可以回甘,苦澀之中,苦澀之後, 所以不乏甜美的感覺,那是因為我們曾盡力生活,那是因為對於人生,我們已俯仰無愧的緣故。

宇宙是以“我”為中心,宇宙週遭的變化因 “我” 而存在,我與週遭環境的互動即為宇宙,所有的人、事、物都是在展現給我知曉,每個人的世界都不同,甚至同一時同一處,每個人所看的顏色、所聽的音感、所感受的角度都不一樣。

甚至於感覺或許每個人所看的同一本書,包括文字、符號、邏輯、刊載知識內容都不同;同一植物散發的味道,所聞的都有差異,我認為是臭的可能在他人的嗅覺是香的;同居一處,我看到的世界是三度空間,他人到的世界是四度空間,甚至是五度、六度......的空間;同聽一事,我聽到的聲音、內容、音調,每個人都有各自的解析。

宇宙的存在端視我的態度,心即宇宙,我的心胸有多大,宇宙就有多大,我的知識有多廣博,宇宙就能給我多少回饋。

在童年孤獨的世界體會到終究必須回歸單純的本質,眼前的野花、野草是最平凡不起眼的,但自然孕育著它,賦予無窮的生機,在風吹,雨打,曝曬摧殘下,依然活潑生長著,使我得到了生命的啟示,吸收了它的力量。

天堂地獄在人間生活裡,漫漫童年歲月的辛苦掙扎,深信最悲苦的地獄莫過於當年所處的環境,傷亡悲泣、賣女下海的場景不斷倒帶重複。

堅韌的生命由於忍耐,由於奮鬥,更由於不斷地向上仰望,終能超越在所有的憂患與磨難之上,而從生活自身,獲得融通的智慧 ,這便是天堂之路。

天堂就在人間,那便是在一潔淨的大地上住著一群善良的人。

從學校返家的道路艱辛,比一般居住翠峰湖周邊山區的同學多一倍有餘,還要高遶兩處芒草、箭竹密佈的大崩山山路,回家總是滿身傷痕,總在黑夜時分,放假結束返校總是天未亮摸黑離家,也因此養成堅毅不輕易妥協的個性,堅持信念奮鬥不懈,心底秉持山區天生的善良心性,除非被逼「忍無可忍,無須再忍」,「退無可退,無法再退」下,才會面對反擊。

處世態度更是,無爭無求,不追求富裕的物質生活,不博取掌聲讚美,只注重精神層次的寧靜和昇華。

當時年代,也許大家都很羨慕能上大學的學生,多采多姿的生活並充滿光明前途的菁英,對我而言卻是枯燥且心靈煎熬的開始。

二十世紀60年代,「嬉皮」風潮席捲世界,台灣的大學也深受影響,反傳統,反束縛,反道德規範變成主流思潮深入校園角落,難免受到影響,開始深慮該如何邁出步伐去追求遠景!

自己出身寒微,上大學不容易,特別努力用功,夜間還在繪畫教室勤加練習,從不參加舞會或聚餐,美術繪畫多項展覽所獲獎項皆是首名,未畢業已經嶄露頭角,儼然是知名藝術家,身旁自然有許多異性朋友圍繞。

就讀大元國小住校生每逢二周才能放假三天,返家與父母團聚無比興奮,但山路對每位住在晴峰及翠峰湖山區的學校住宿生是揮之不去的夢魘,是刻骨銘心的記憶,回家路途必須整天多處跋山涉水,如颱風豪雨來襲處處路斷橋毀,山體滑落溪谷,遇崩山只能高遶更是艱辛疲累,居住翠峰湖周邊山區聚落和二號蒸氣集材機聚落的同學回到住家已經夜幕低垂的黑夜。 《圖片來源:大元國小校友 陳東元 後製圖片》

有一次,接受一位談得來的女朋友慫恿,到台中見她的父母。

到門口就瞠目結舌,那是台中市鬧區自由路台中女中附近高三層室內外都是雕梁畫棟手工精細的巴洛克建築。

見了對方父母,介紹完自己,對方父母面露不悅,母親拉我到僻靜角落,說著:我家世代是台中仕紳望族,女兒將來要去留學,台灣很危險,隨時有戰爭威脅,我家不久要移民美國,我們不想讓愛女留在台灣,況且你只是伐木工人兒子,身份低賤,根本配不上我女兒,將來若論及婚姻會在親友面前抬不起頭,希望你能自重,不要傷害她,找個藉口離開她。

重重一擊,馬上冷靜回答:我知道,我根本配不上,會在不傷害的情況下離開她。

回到客廳,周遭氛圍實在無法待久,找了藉口到台中綠川呆坐,淚水潸然落下,這是第一次遭到如此現實冷酷對待。

回到台北幾天後,這位女友找上我,跟我說:我父母對你印象很好,可以牽手了吧!

又是重重一擊,世上怎有如此說法不一的「兩面刀」謊言,為了保護自己愛女,可以讓別人受傷。

「牽手」,在台灣就是「妻子」的用語,我的觀念:若還不到雙方可以感情投入足以婚配就不要有牽手的肌膚之親。

始終沒有牽她的手,即使是嬌嗔罵我「木頭人」。

幾年後,收到從美國寄來很大紙箱的包裹,裡面是當年台灣無法買到的昂貴繪圖材料,還附了一封信,內容是女友已在加州高速公路車禍往生,這包裹顯然是曾經對我有過傷人言詞的愧疚做些微補償,但造成心理烙痕永遠無法弭平。

台中的精美巴洛克式洋樓建築《圖片來源:邂逅台中的精美巴洛克式洋樓建築》

退伍離開羅東,在台北任教,情感斲傷一直無法走出傷痛,多人介紹相親,只要感覺有鄙夷輕賤浮現,毫無眷戀立馬離開。歲月蹉跎,情感失落,毫無牽手機會。

「門當戶對」觀念逐漸構築,相似生長環境,彼此瞭解家庭背景,溝通比較沒有障礙,決定與羅東隔壁多年卻從未聊天談話的妻子交往並結婚。岳父蔡坤煌曾在大元山工作站事務所任職,被推為寒溪村大元山區的鄉民代表,後調至羅東蘭陽林區管理處負責集材及運材業務,因早年遠赴日本求學,熟諳日語,當時有關日本論文或信函都交予翻譯,退休後被推為大元與太平兩山林工爭取權益的負責人,於解除戒嚴後帶領大元山和太平山員工走上台北街頭爭取林場裁撤及退休後的補償,這是台灣首次勞工走上街頭,被尊為「台灣工運之父」。

曾經因為自己的身世感到自卑甚至試圖隱瞞,閱讀到洛佩茲《讓希望發生》(「Making Hope Happen」)一書「希望可以緩衝我們所受到的壓力、焦慮以及生活中各種負面事件的衝擊。」希望可以幫助我們療傷。沒有希望就會有恐懼。雖然希望並不是總能改變結果,但它可以幫助我們應對艱辛旅程,甚至會樂在其中。當我歷盡滄桑吃過好多苦果,飽嚐辛酸受過不少傷害之後,逐漸改變觀念以身為林工後代為傲,覺得父執輩的辛勞一點不輸將帥高官,對人類社會的貢獻可以比擬企業富豪,開始感受山區總總美好的一切,包括大元國小滿滿的愛,大元林場員工和眷屬善良,於是信心大興要讓大元山區所發生的讓世人知曉,運用熟稔的網路無遠弗屆的能力大肆宣傳大元國小的偉大事蹟和林場勞工的純樸艱辛。

誰會幫大元山出面說句話,往昔有哪位宜蘭選出的縣長、立法委員、省議員、鄉長、.......曾經進入山區關心林工的生活情況?回憶過往,有哪位曾經要求林務單位設法改進?有哪位肯定大元山林場的貢獻?只有靠自己。

就讀大元國小住校生每逢二周才能放假三天,返家與父母團聚無比興奮,但山路對每位住在晴峰及翠峰湖山區的學校住宿生是揮之不去的夢魘,是刻骨銘心的記憶,回家路途必須整天多處跋山涉水,如颱風豪雨來襲處處路斷橋毀,山體滑落溪谷,遇崩山只能高遶更是艱辛疲累,居住翠峰湖周邊山區聚落和二號蒸氣集材機聚落的同學回到住家已經夜幕低垂的黑夜。 《圖片來源:大元國小校友 陳東元 後製圖片》

天生我材必有用,自己經常思忖,該留下有意義足以讓後人知曉的東西到底是什麼?是自己創作已經享譽的繪畫作品使之繼續閃爍發光?或是撰述自己與眾不同的人生經歷讓世人了解當年林工的貢獻和生活困頓的謎團?

深深自豪「我是大元人,我驕傲」,在人生最後階段全力投入大元山區歷史重建,除要讓曾經被消失除名達半世紀文史能夠重新呈現讓世人知曉,還要讓後世研究台灣林業時以大元山區為典範做為資料最完整的史料寶庫。

從台灣最早的阿里山林場林業開發至今超過120年,或許子女教育受到貧困環境限制因素,從未有任何林業勞工子女撰寫文章描述大山深處的生活狀況,身為林業勞工第二代受過大學以上教育,在人生謝幕前不得不提筆撰寫曾經身歷其中的種種情況,深知自己有足夠能力如此做為者。20世紀末期的台灣林業已經結束砍伐,往後根本無法再現林業榮景,如無人撰述,對台灣歷史會造成空白與遺憾,後世會更為陌生。

世上只有具備人、事、時、地、物等美好條件才可以抵擋政治的藩籬(大元山林場被除名),超越世俗的眼光(大元國小如同一般小學不值得讚美歌頌),開創足以傳世的佳話。那就是恍如救苦救難觀世音菩薩降臨普降甘霖照顧幼稚年紀便離家求學的大元國小校長 李有權愛的故事、山區罕為少見善良純樸勞工的生活情節與人文事蹟、台灣最大高山湖泊「薄霧裡的少女」-美麗的翠峰湖、證實故事確切存在的老舊照片。五者都這麼完善完備,只要能力足夠有心完事,克服萬難終能達成。

喚起大元山區甦醒,重建大元山開發史讓社會逐漸重視,不讓羅東林區管理處擅自使用修復的老舊照片,為的是讓林務相關單位必須承認重現大元山林場應該擁有的榮光和貢獻。為長遠著想即使為數不少校友無法理解認同,但我必須堅持理念不輕易妥協。

羅東林區管理處寧可耗費鉅資興建大樓整建林業文化園區,卻始終不肯撥少許款項在翠峰湖旁邊設置永久性的「大元山林場文物展示館」介紹開發史料,只想取走老舊照片(尤其是翠峰湖的部分)將翠峰湖永遠納入太平山,只要「大元人」稍微存著「孤臣孽子」的危機意識,林務單位只想將大元山林場從台灣林業史中徹底消失的居心就不難看出。

在翠峰湖設立「大元山林場文物展示館」是確定文史被林務單位重新肯定,在其他地方展示相關「大元山林場文物」都無法彌補被除名消失半世紀的缺憾。

以自然生態觀點來比喻:一頭雄獅在自身領地是「獅王」,證實存在的意義,若在其他地域就變成動物園裡的「屎獅」,毫無尊嚴。其他物種亦是如此,山毛櫸跟往昔滿山的紅檜及台灣扁柏同樣離開翠峰湖只能當建材或柴火,毫無生存價值或生命淵藪。「大元山林場文物」若不在翠峰湖永久展示,那就不是精神憑藉的所在,只是像往生法事擺著沒有生命的幽魂纏繞的「神主牌」紙屋,祭祀只短暫聊表心意,完畢就燒毀永遠無法再現,相關翠峰湖老舊照片一旦讓羅東林區管理處拿到,頓時失去所有「話語權」,完全處於「被動」被牽著走向自我滅絕,最後連「神主牌」都銷毀殆盡。這等境遇,豈容妥協!

目前,身邊存留這些老舊照片資料只是大元山林場最後校友們多年從父母手中傳下,積少成多,積攢足以讓人採信的可憐家底,與當時大元山林場曾經數次被蹂躪砍伐現值數千億甚至數兆的紅檜及台灣扁柏林木相比,雖然不值錢卻是無法衡量的價值,可謂不斐「無價之寶」,如再失去那就真正徹底敗光,一無所有,往後全無可證文物足以翻身。

僅存的底氣,可以發出重現榮光文史的卑微吶喊,一旦失去,大元山林場勢必掃入灰燼永遠無法立足林業史,殘留的最後剩餘「大元山林場」名稱將永遠消失。

我們「大元人」千萬不能妄自菲薄!

翠峰湖有「薄霧中的少女」之稱,是台灣最大的高山湖泊。 《圖片來源:大元國小校友 陳東元》

試問,曾經挖空心思分化製造校友隔閡對立企圖謀奪利益,想盡各種辦法及手腕試圖獲得老舊照片的林務官員,現在還會邀請校友泡茶拉攏情感嗎?政客的分化手段,「大元人」能夠相信嗎?

「大元山林場」被林務單位處心積慮親自動手除名,多少年不見天日,其中隱藏多少不為人知的隱晦暗黑,自森林遊樂區成立迄今,區內播放影片、DM介紹內容、新聞媒體報導、.......從未出現「大元山」,如果「大元人」希冀羅東林區管理處對「大元山林場」文史重建能有所做為,無異「請鬼拿藥單」,吃虧的是「大元人」自己。

筆者父親是最低層的勞工,嚐盡各式鄙夷賤視遭遇,飽受排斥歧視的困窘,受盡各種剝削壓榨境地的可憐小人物,月薪只是「下工」的約60元(折合美金1.5元),求學過程大元山林場從未提供任何讓清貧林工子女就學的補助途徑或可以領取獎助學金管道,無法感受林務單位絲毫善意或關懷,原本應該滿懷「仇恨」,為何傾全力捍衛大元山林場的地位與文史,其實這和全力支持我的校友(尤其是生長在翠峰湖的校友)心思相同,他(她)們多數的父親也都是底層「下工」,或許如此才更知當年刻骨銘心的生活困境,也更能體會以生命相搏的辛酸,不讓尊親的血汗和淚水白流。

童年親歷的種種,至死絕對無法從嘴中吐出一句對大元山林場及蘭陽林區管理處感恩的話。想要揭開的是欺壓勞工的「惡劣」環境,彰顯在暗黑裡閃出的「善良」光輝。

註:蘭陽林區管理處於1999年7月1日,因台灣省虛級化,隨林務局改隸行政院農業委員會,而更名為「行政院農業委員會林務局羅東林區管理處」。2023年8月1日,因林務局升格為林業署,更名為「農業部林業及自然保育署宜蘭分署」。

人生歷程,「哭」得最多的才是真正椎心刺骨,痛到心扉深處,童年離家求學哭泣的時候,父母親不在身邊根本無法聽到,在傷痛時刻得到適時撫慰,展現的笑顏才是真正的歡愉,大元山地獄般的過往曾經充塞「怨恨仇意」,但也嘗過大元國小愛的環境滿心「歡笑感激」,極度愛恨交織的反差讓自己至晚年仍舊難以忘懷幼童的山居歲月。

人生落幕最後一搏,為的是自己的「根」不被斷絕,林肯曾說﹕「我的希望是想確定因為我生活在這個世界上,才使這個世界變得好了一些。」我時時以此自許,內心充滿對生長故鄉的「情」,將「孤島心靈」發揮極致,相信美好的故事足夠傳頌,大元國小「愛的故事」永垂不朽可以廣被讓舉世知曉。

雲端網路的影響無遠弗屆,慢慢影響,逐步發酵,大元國小的事蹟於2008年重現天日,「滴水穿石」逐漸沁入社會人心,從每年只有數個登山隊前往「朝聖」,如今已經成為名聞遐邇的登山熱門景點,至目前已達每週數個登山隊登臨,有時一天數隊,成員有些還是高屏或海外的隊伍。

守一方小小天地,不也守住一分曙光與希望?

人生中總會經歷失敗與挫折。但希望可以幫助我們把挫折當做成長和改進的機會,看到挑戰中的良機。大元國小李有權校長常勉勵我們﹕「擁抱希望是窮人的糧食,是窮人啃不完的麵包,希望的種子,只有撒在奮鬥的土地上才可發芽。」生活在前進。它之所以前進,是因為有希望在,每一個人對明天都有所希冀,每一個人對于未來總有個目的和計劃。在人生的道路上,當我的希望一個個落空的時候,我仍堅定,沉著。為著一個美麗的希望,我才如此忍辱、受苦、流淚、滴血。永遠沒有人力可以擊退我堅決強毅的希望。希望幫助我實現目標,有助我把挫敗當作改善的良機。強大的勇氣、嶄新的意志 — 這就是希望。

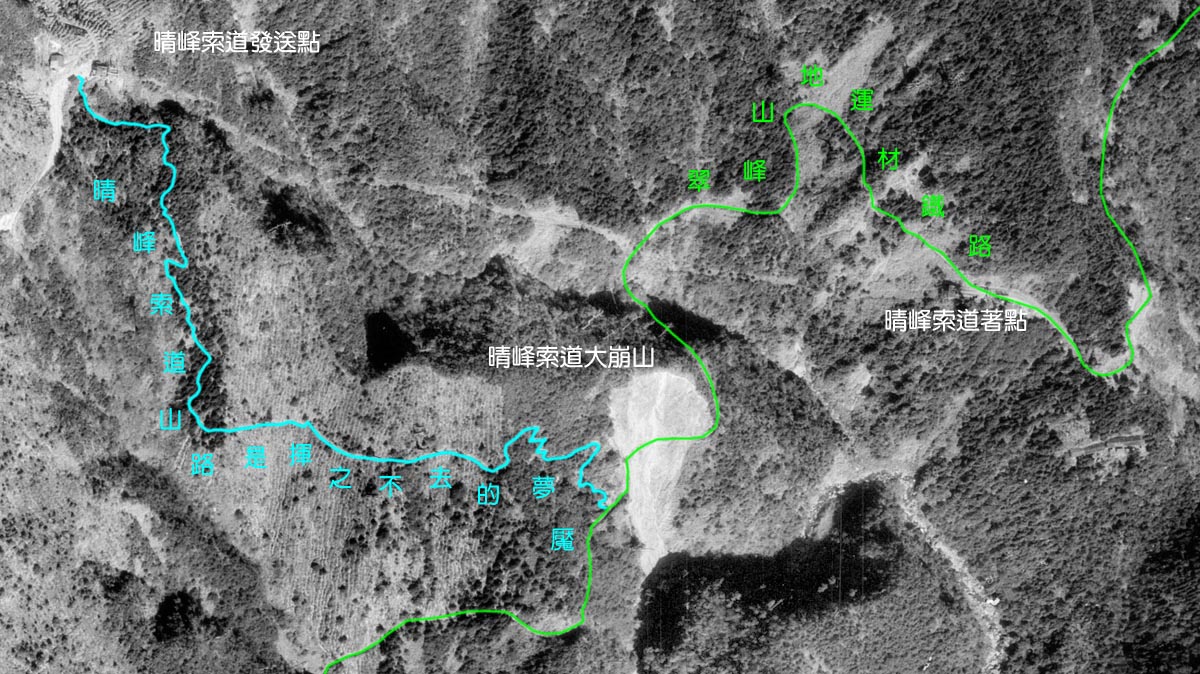

晴峰索道山路

從學校返家的道路艱辛,必須跋涉翠峰山地鐵路,高遶「晴峰索道大崩山」、「二號鐵路大崩山」兩處大崩山。

住在山區,讀書也在山區,隔著一座又一座的山,走路爬山變成日常生活必須的事情,是童年回憶裡抹不掉的夢魘。

每年九月開學,每位同學必須將住學校宿舍所需的棉被、盥洗用具、臉盆、書本、換穿衣服、.......攜至學校宿舍,山路上拎著包袱的學生,背負或用扁擔挑著棉被的家長在山路上結隊而行,扶著岩壁攀爬迤邐蜿蜒一公里有餘,蔚為奇觀。學期結束放寒、暑假,相同場面再次出現,只是行走的方向相反。

由於上學路途遙遠,得翻山越嶺,需一整天時間才能到達學校,因此學校顧慮現實採彈性放假,每兩星期放假三天。

「晴峰索道山路」在民國53年之前是每位居住晴峰山地鐵路沿線聚落住校生每二周返家探望父母的夢魘,晴峰索道還沒有客車可搭,回家必須走山路攀爬上晴峰嶺,再換搭山地鐵路客車。 晴峰索道山路對住在晴峰沿線及翠峰湖附近的同學,印象特別深刻,是揮之不去的夢魘。這段山路的登山口距離晴峰索道著點約1公里,需經過一座大崩山,由於崩山緣故,鐵路時常不通,爬山需從晴峰索道著點開始走,山路又長又陡,小時候沒有背包都是使用約4至6台尺左右的方巾將攜帶物品包起來打節,用手拎著或斜背肩膀,故名「包袱」,放假回家,最主要的事情便是將已經穿兩星期的骯髒衣服帶回去給母親洗淨,山區天寒衣服又厚又重,對六、七歲剛上小學的孩童,有時包袱重量已接近體重,高度接近身高,爬這段山路時常一邊走一邊哭,加以接近午餐時間,既餓又渴,有兄、姐照顧的,小弟、小妹比較輕鬆,沒有兄、姐照料的就靠自己,還好同學感情似兄弟姐妹,高年級的同學自然會幫低年級同學拿一段距離,邊鼓勵邊拉,有時還必須用推的,硬是爬上晴峰鐵路段。

在接近晴峰索道發送點流籠頭的地方,有一棵直挺的巨大數千年樹木,需6人以上才能合抱,在約10層樓的高度才有樹枝分岔,應是紅檜,可惜在羅東蘭陽林區管理處處理枯倒木招標時,已經被木材商砍掉,實在可惜,是台灣林業見證的重大損失。

這段山區攀爬需耗時1.5至2小時。

晴峰索道大崩山

「晴峰索道大崩山」、「二號鐵路大崩山」這兩段大崩山都是黃色泥土滑動形成,由於翠峰線鐵路末端只有2號蒸氣機單機作業,蘭陽林區管理處為節約修路養路開銷,採取每隔2-3年集材到達運載程度再進行搶通,利用最短暫的時間將木材迅速運出,因此並未積極搶通這兩處大崩山。

「晴峰索道大崩山」原本只是小坍方,民國50年颱風後造成大片山坡滑落,形成大崩山景象。

「晴峰索道大崩山」崩山時,必須高遶,苦的是要回翠峰山地鐵路線末端聚落及民國53年之前放假回晴峰山地鐵路線翠峰湖附近山區的同學必須翻越這段晴峰索道大崩山,艱辛程度不下於翻越七號坑大崩山。不同的是七號坑大崩山在菅芒中穿梭,晴峰索道大崩山則走在箭竹叢裡,臨時的山路是用劈刀砍出,高度距地面5公分左右剩餘的堅硬箭竹頭,利如刀刃,割劃得同學小腿及腳踝滿是傷痕,若精神恍惚或疲累過度滑倒,手、腳、屁股又要多好幾處刺傷。

二號鐵路大崩山

至於二號鐵路大崩山,知道的同學不多,坍塌面積是七號坑大崩山及晴峰索道大崩山的兩倍,翻山越嶺的艱苦可想而知。

二號蒸汽集材機員工所需食物取得都必須以人力挑擔運補,時而走在高五層樓以上又溼又滑的橋樑枕木上,時而高遶兩處艱險的大崩山,必須耗費3至4個多小時以上,艱辛程度令人無法想像。 《圖片來源:大元國小校友 陳東元後製圖片》

二號鐵路大崩山高遶山路有兩條,如二號鐵路大崩山坍方崩塌如法通行必須攀爬第一條高遶山路,如2號鐵路大崩山發生坍方橋樑尚有鐵軌和枕木可勉強通行,另九號聚落前方120公尺有處懸崖的橋樑也常崩斷就攀爬第二條高遶山路。

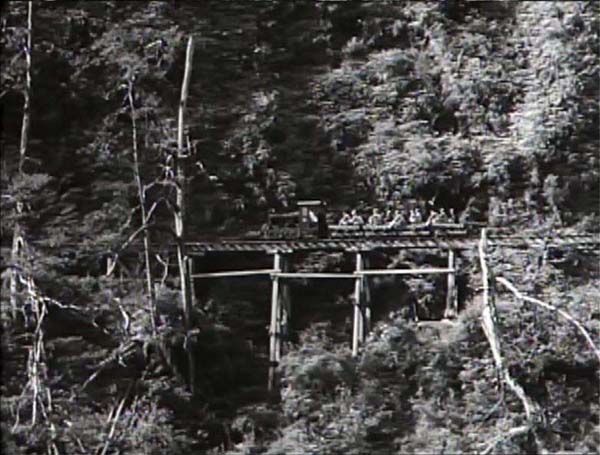

翠峰運材鐵路經過二號鐵路大崩山不久,有一 90度的彎道,從此地開始約有二公里左右的峭壁,這處峭壁幾近垂直,是大元山林場最陡峭的路段,為了避免塌陷坍方不敢使用炸藥開路,只能使用「半邊橋」的施工方式。

「半邊橋」就是鐵路半邊架在木橋上,另外半邊在山壁岩石上,這段鐵路每三至五步便有「半邊橋」,短短二公里橋樑約有數10座。

民國55年二號蒸汽集材機結束集材作業,翠峰山地運材鐵路自晴峰索道著點往裡至二號蒸汽集材機作業點的路段全部拆除,鐵軌和橋樑等設施移往興建晴峰運材鐵路路尾段及埤仔山地運材鐵路,只保留晴峰索道著點至晴峰索道山路登山口約1公里橋墩,讓萬一無法搭乘索道客車必須走山路時可以行走。

翠峰線全線15公里只剩晴峰索道著點至七號坑索道發送點一小段,長約6公里。

二號蒸汽集材機及聚落

從晴峰索道著點起需近10公里,經「晴峰索道大崩山」、「二號鐵路大崩山」這兩段大崩山才能到達集材機作業點,因運輸不便,柴油、汽油無法運補,只好以最原始就地取之不盡的木材為燃料的蒸汽機做為集材機,二號蒸汽機成為大元山最後的蒸汽集材機。

二號蒸汽集材機是民國45年大元山林場最晚引進的機械化集材作業機,剛開始在九號聚落附近作業,負責鐵路上方山區,九號蒸氣集材機負責鐵路下方區域,民國46年九號蒸氣集材機回到九號坑(溪)負責鐵路下方至南澳北溪溪谷範圍的集材作業,民國47年移至晴峰索道著點附近,民國48年才移上晴峰嶺。

民國48年以後,大元山區森林砍伐集材的重心移到晴峰山區,因作業地點接近山頂,水源枯竭,不適合蒸汽機集材作業逐步改為柴油集材機,民國50年全山三部集材機換裝完成。全山區只剩2號蒸汽集材機繼續沿著翠峰線前進,最終的作業地點是望洋山腰下面的地方。民國50年以後是大元山林場最後僅存的蒸汽集材機。

蒸氣集材機現場作業全景,集材機機組分集材組和裝材組,集材組負責將分布深山各處伐木工砍伐後的原木收集至集材柱位置,裝材組負責將集材柱周圍的原木裝在材車上。山區集材作業位置通常狹窄,只能築建二條鐵路,集材車和空材車(車囝)停在同條鐵路,另一條鐵路讓機關車拖拉材車使用。《圖片來源:大元國小校友 陳東元後製圖片 原始圖片來源:大元山林場退休員工 吳鋅泉、大元國小校友、國家文化記憶庫、花蓮林區管理處、老照片說故事鄭仁崇》

集材機作業地點的鐵路鋪設集材機分集材組和裝材組,兩組任務及工作性質不同,具備的相關知識和安全要求也不同。集材組負責將分布深山各處伐木工砍伐後的原木收集至集材主柱位置,裝材組負責將集材主柱周圍的原木裝在材車上。 負責運送原木的山地運材鐵路沿線分佈多部集材機,因此鋪設鐵路必須保留一條足以暢通無阻的鐵道做為機關車行駛之用,無論往上行拖拉空材車(山區稱為車囝)或下行拖拉滿載原木的列車都不能受到阻礙,因此在集材機作業地點只能鋪設另條鐵道做為裝材組使用,且山區集材機作業地點多屬狹窄地形,腹地無法提供多條鐵道,通常只能另鋪設一道。 機關車會將車囝拖拉至集材機上行位置,放下需要車囝數量至裝材使用的專用鐵道。 |

二號蒸汽集材機屬於單機作業,因此所屬員工較少,山區的工資是隨運出總材積計算,二號蒸汽集材機所屬員工由於木材無法即時運出,是整個大元山林場工資收入最少的單位,日子異常困苦大家都不願意前往。

二號蒸汽集材機員工食物取得都必須以人力挑擔運補,時而走在高五層樓以上又溼又滑的橋樑枕木上,時而高遶兩處艱險的大崩山,必須耗費二個多小時以上,艱辛程度令人無法想像。

二號蒸汽集材機食物補給困難,當地員工除自己種植蔬菜外,自然界給了意外的美味─蕈菇。山區的蕈類新鮮又美味,有香菇、白菇、木耳……,全山區均可採集,以翠峰鐵路末端的望洋山腰最多,因水氣在此凝結上升,故特別潮濕,腐木奇多,是蕈類最佳生長的環境。

民國48年之後,二號蒸汽集材機和員工聚落繼續遷移更深遠山區,只留一小屋當「苦伕寮」。

翠峰鐵路線經過「苦伕寮」之後有一段長3公里多的髮夾彎鐵道,「苦伕寮」與聚落間有小山路可通,平日二號蒸汽集材機交通中斷,員工都走小山路運補糧食。

筆者隨父親住二號蒸汽集材機聚落近兩年,只搭過一次機關車拖拉的客車。

「苦伕寮」是鐵道養護工存放修路器具的小屋寮。

「苦伕寮」在民國47年應是二號蒸汽集材機作業的地點,也很可能是聚落的所在,一般集材機作業地點和員工聚落都會相隔半公里以上,但若是水源有限,無法找到其他溪流,只能共處同一地點。

「苦伕寮」留有鐵路人力板車,山區稱為「苦伕車」,成為路斷時補給食物的交通工具。

二號蒸汽集材機作業地點距離晴峰索道著點約有10餘公里,途中又有兩處面積非常大的崩山,主要是單主機作業方式。,因此所屬員工較少,蘭陽林區管理處為節約修路養路開銷,採取每年集材到達運載程度再進行搶通,利用最短暫的時間將木材迅速運出。因運輸不便,柴油、汽油無法運補,只好以最原始就地取之不盡的木材為燃料的蒸汽機做為集材機。

水源是否充沛是蒸汽集材機和聚落首要考慮的選項,沒有足夠水量蒸汽集材機就無法運轉,聚落更無法生活。

蒸汽集材機有一項其他集材機無法享受的免費福利,蒸汽集材機附近都設澡堂,每日作業結束定要將鍋爐裡的熱水放盡,滿鍋爐熱水流向澡堂,下工勞工洗完澡,放鬆身體,疲憊盡除再回住處。眷屬則在晚餐後糾集拿著手電筒抹黑前往泡浴。

單一主機作業

汽油集材機尚未進入山區協助作業前,蒸氣機都是採取單一主機集材作業。

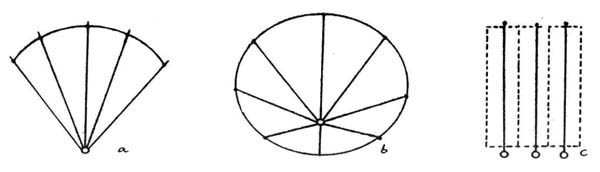

集材機延伸出去的鋼索構成集材區 集材機延伸出去的鋼索構成集材區。

圖片說明:常見有 a 扇形集材區 b 圓形集材區 c 長方形集材區。圖中o表示集材機位置 。

資料來源:台灣銀行經濟研究室編,台灣研究叢刊第九十四種,《台灣之木材採運》,1967,頁 105。

集材機於完成一集材線的集材時,經勘查其集材線上無餘漏原木後,始更換另一集材線集材,直到該區各集材線的原木集運完竣後,始轉移集材機於另一伐區 。

翠峰鐵路線二號蒸汽集材機聚落、二號鐵路大崩山、翠峰鐵路線九號聚落、翠晴峰索道著點、七號坑(翠峰)索道發送點、七號坑(翠峰)索道著點、七號坑大崩山、工作站位置圖。資料來源:中央研究院人文社會科學研究中心

「走不停的路,擦不完的汗水,爬不斷的陡坡,哭不歇的淚水,累了稍事休息再繼續爬,年紀小的低年級孩童個子小腿短無法踏上高階,包袱裡的換洗衣物又重,比身高還高,沿路哭泣,只能以推的方式鼓勵繼續向上爬,加以沒有午餐果腹,又累又餓,是揮之不去的夢魘。」就讀大元國小住校生每逢二周才能放假三天,返家與父母團聚無比興奮,但山路對每位住在晴峰及翠峰湖山區的學校住宿生是揮之不去的夢魘,是刻骨銘心的記憶,回家路途必須整天多處跋山涉水,如颱風豪雨來襲處處路斷橋毀,山體滑落溪谷,遇崩山只能高遶更是艱辛疲累,居住翠峰湖周邊山區聚落和二號蒸氣集材機聚落的同學回到住家已經夜幕低垂的黑夜。 《圖片來源:大元國小校友 陳東元 後製圖片》

以圖片說明集材,裝材,運材的過程。

下面圖片來自:悠悠嵐山 太魯閣林業影像集 花蓮林區管理處 2018年10月出版