擢筋剝膚,恣行無忌: 糧食補給成為剝削的手段

阿里山林場讓生意競爭互蒙其利,蘭陽林區管理處的做法就是「肥水不落外人田」。

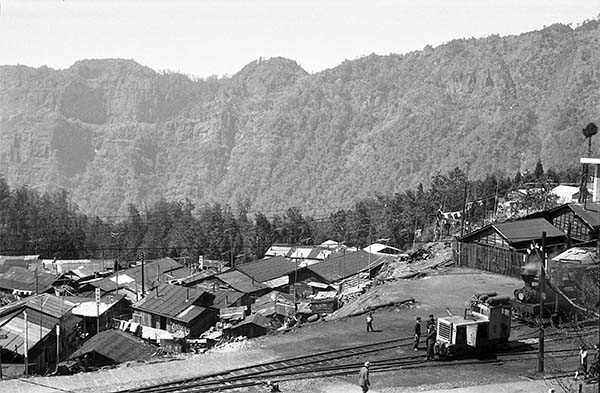

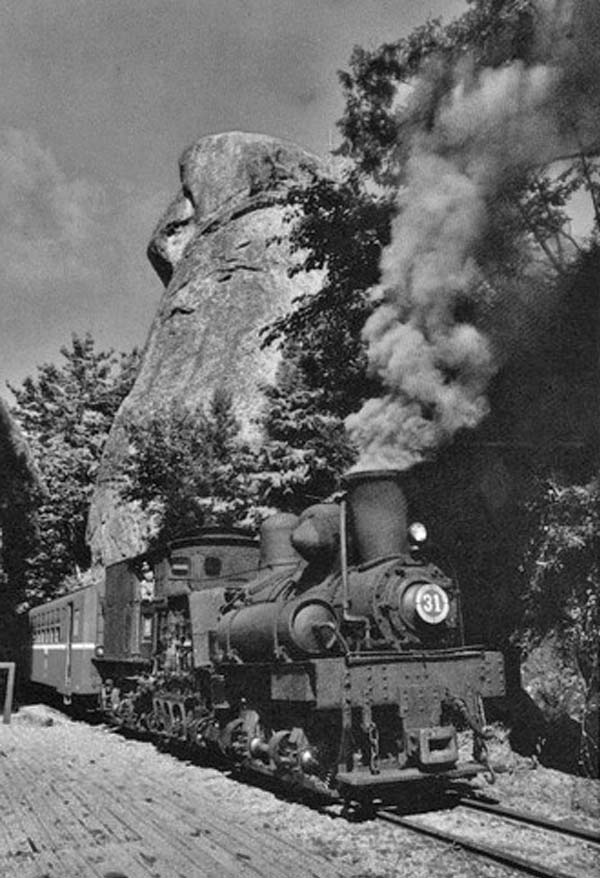

筆者的父親在日據時期曾在阿里山工作,地點是眠月線的深山,眠月線最著名的景點是石猴,不過石猴的頭部在921大地震時震垮了。

父親生前時常談起,阿里山沼平當年有「小嘉義」的美稱,市景繁榮,人聲鼎沸,各類做生意買賣均可入山,甚至有藝妓的活動和澡堂之類的設施。

日本治理阿里山就是只要有利可圖不要滋事,生意可以比價競爭,可以選擇所需所喜,挑選滿意才付費。林場員工可以就近購買生活必需品,不需下山遠赴嘉義市街。

眠月線最著名的景點是石猴 《圖片來源:典藏台灣》

阿里山林業結束後,約民國40年從彰化遠赴大元山林場工作直至退休。

在大元山林場所面對的是全然不同的採購運銷制度。

國民黨早期治理台灣並沒有長留的計畫,一切行政都在奉行「反共抗俄」的政策,「反攻大陸,光復大陸國土」是學校醒目的標語,是軍隊每日呼口號的內容。

行之於林業,亦復如此。

當年政府撤退台灣,工商業凋敝、百廢待舉,財源艱困短絀,森林是僅存可以開發的自然資源,整個經濟都靠林業支撐,台灣光復至民國六十年代,蘭陽林區管理處冷酷無情,極盡所能剝削苛待林工。

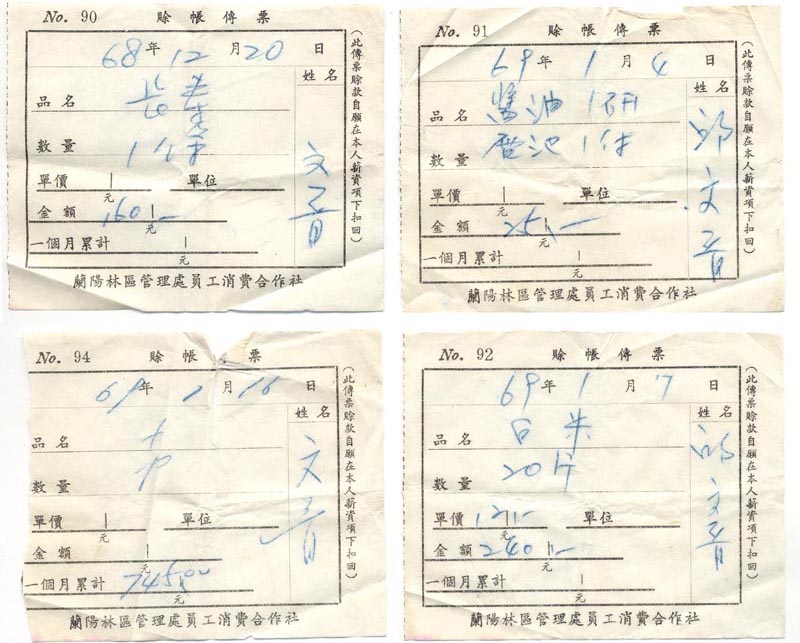

蘭陽林區管理處的做法就是「肥水不落外人田」,員工需要的糧食和生活必需品全部自己承攬賺取,為了杜絕阿里山那般讓做生意做買賣進入山區,於是成立合作社,統籌採購運銷制度,形成一條鞭的經營模式。

合作社,山區以「酒堡」(音譯,請以台語發音)稱之。

合作社「酒堡」的經營是獨占性,壟斷性,無法比價,沒有競爭競價,物價任由合作社操控,尤其在颱風豪雨造成災害後物價更形昂貴,合作社販售以平日生活的乾糧為主,如:米、油、鹽、糖、麵粉、糖果、餅乾、茶葉、醬油、菸、酒.......以及其他乾貨,如:筍乾、魷魚乾、麵筋、各類罐頭、......還有工作鞋─撻米鞋、毛巾、肥皂、工作手套、臉盆、掃把、畚箕、斗笠、碗、筷、盤、茶杯、玻璃杯、木屐、面霜、白花油......等雜項用品。

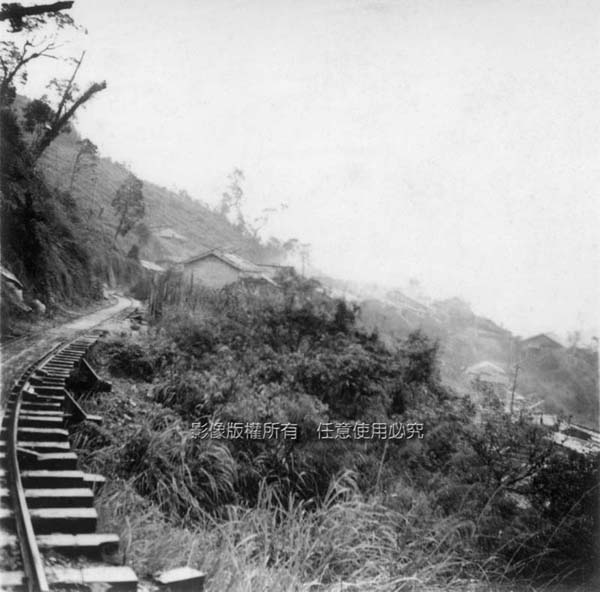

山區時常遭受天災侵襲,常見崩山路斷,交通修復往往需要10餘天,有時會超過數月之久,家庭最需要的是米的儲存,每家都備有約1公尺見方深1,5公尺厚木板釘成的大米缸,可吃月餘。百斤米袋在山區家家都有。

大元山林場合作社「酒堡」的營業處所有兩處,固定的一處是四公里,另一處隨集材聚落的遷移而移動,民國40年至50年在十號聚落,民國50年至55年在距離翠峰湖1公里的聚落,民國55年至63年在翠峰湖油庫旁。

至於生鮮蔬果或魚類肉類則以魚菜舖的名義進行。

魚菜舖的營業項目以生鮮蔬菜水果、豬肉、魚.......為主,另外就是活體的雞、鴨、鵝等家禽,每隔一段時間魚菜舖會將生活所需提供販售給林工,如果有特別需求可以向魚菜舖反應,如中元節的糕點、中秋節的月餅。

沒有挑選的機制,以豬肉為例,魚菜舖接到林工所需的內容重量,便交給羅東肉商處理,肉商將豬肉切割秤重,以姑婆芋葉包妥,然後貼上林工名字。活體的雞、鴨、鵝等家禽秤完重量在綑綁腳踝繫上林工名字的布條,上面寫著中重量斤兩。生鮮蔬菜水果是以竹編的竹簍為家庭單位,竹簍內放置每一林工家庭所需的內容重量。魚菜舖的員工會依海拔高度逐一讓林工家屬領取。

家屬領到的往往大為失望,如高麗菜,外面的菜葉根本沒有摘除,還得按足斤實兩付費;活體的雞、鴨、鵝等家禽更是誇張,每隻活體的胃部灌滿超過半斤飼料,家屬摸胃部心都在淌血,有時活體的雞、鴨、鵝等家禽更因綑綁無法動彈導致擠壓整天變成死屍,不但無法退貨退費更無法祭拜神明祖先,山區意外事故頻仍,需藉宗教撫慰,林工虔誠祭拜的初衷本意頓失,懊惱打擊的情緒可想而知。

想抗議,敢說一聲不滿,那就列入拒絕往來戶,林工自己下山到羅東購買糧食,自己扛百斤大米回山。敢得罪合作社或魚菜舖能活命嗎?想也知道。除非不幹了,回老家吃自己。

大元山工作站以下可以上午下山至羅東購買所需, 當天下午搭林場交通車返回住處,翠峰(七號坑)索道以上工作地點就必須在羅東過夜,次日才能搭林場交通車上山,有些地點傍晚才得以返回住處,因此海拔越高的低階員工處處得仰賴合作社和魚菜舖的運銷補給,所承受的剝削程度越形嚴重。

山區林工就在這般無奈情況之下忍氣吞聲,敢怒不敢言,默默承受剝削。

當年林工不僅工資極低還利用採購運銷制度抽取高額利潤,購買日常用品及果菜肉類先賒帳再從薪水扣除,山區食物取得比平地困難且昂貴許多,使工人再度承受不合理剝削,永遠是被壓榨的受害者,永無翻身之日,許多林工的薪水袋內經常空無分文而是欠條清單,加以威脅恫嚇的手段催款孔急,賣女下海還債時有耳聞,更有懸樑走上絕路,大元山翠峰湖山區是台灣最貧窮的人間煉獄,生活水準遠比在山腳的寒溪泰雅原住民部落還差。

大元山工作站以下的員工還可以上午下山至羅東購買所需,當天下午搭林場交通車返回住處,在翠峰(七號坑)索道以上工作地點的林工,就必須在羅東過夜,次日才能搭林場交通車上山,有些地點至傍晚才得以抵達住處,因此海拔越高的低階員工,處處非得仰賴合作社和魚菜舖的運銷補給,所承受的剝削痛苦,何處可訴?山區林工就在這般無奈下默默承受剝削,忍氣吞聲,敢怒不敢言。

平地羅東辦公地方,蘭陽林區管理處(現為羅東林區管理處)除簽到外,其餘時間辦公室形同空城,想辦事還得到住家宿舍內找人,有些甚至跑去賭博,當時所轄戲院“林工之家”每日上演小電影(片段的色情電影)或跳脫衣舞,在當時民風純樸保守的宜蘭簡直是傷風敗俗的禍源。蘭陽林區管理處當年十足藏污納垢的處所。

林業開發鼎盛時期,羅東鎮酒家、茶室林立,林業結束,這些聲色場所隨之消失匿跡。

下面一首打油詩是當年大同鄉大元村高山地區低階伐木集材林工與平地羅東鎮蘭陽林區管理處辦公室的最佳對照。

有人再冷得上工,有人在家摸八圈;山頂員工在搏命,山底主管看脫衣。

貧工呻吟苦無藥,領導冷眼喪天良;苦力窮寒暗悲泣,高官酒家摟裸女。

終於有些受盡剝削的林工容忍不住,在親友協助下蒐集山上物價與平地物價等相關證據,告上法庭,當時負責承辦督導合作社和山區採買蔬果肉類業務魚菜舖的工作站負責人被檢察官羈押月餘搜查相關帳冊。

正式開庭時,負責督導合作社和魚菜舖的工作站負責人就帳冊內容一一解釋,所言並無虛假,當庭無罪釋放。

蘭陽林區管理處冷酷無情抽取高額利潤的舉措就此公諸於世。

負責合作社和魚菜舖督導業務的主管在羈押期間,家庭沒有收入,水電費無法負擔,但子女都非常好學用功,姊弟相伴在路燈下勤奮苦讀,忍著飛蛾撲身蚊蟲叮咬,每晚就在拍打聲與跺腳聲陪伴下完成功課。

現今,負責合作社和魚菜舖督導業務的主管子女是生長在山區最有成就的人士。

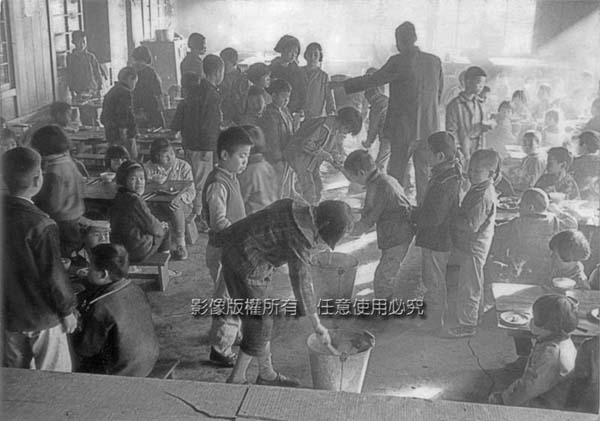

大元國小住宿舍學生伙食亦飽受合作社剝削蒙受其害

由於家長收入微薄,又飽受合作社高物價剝削,所以宿舍伙食非常差。

早餐是稀飯配品質低劣的黑豆豉10餘粒、蘿蔔乾4至6小段或含有霉味的一塊豆腐乳選一樣。林嬤和陳嬤為了快速及方便,稀飯是用隔夜飯加水煮成名符其實的「清湯稀飯 」。

每餐根本聞不到肉味,看不到一絲浮油,清淡至極,舔不出是甜或鹹,每餐只有一道菜,餐餐是每人只有一小碟、一小口就吃完的青菜或醃菜,即使偶而有豬肉,那也是那小碟子裡小小的一片,且都是母豬肚子部分的肥肉,瘦肉是少到幾乎看不到,如果吃魚每人僅只有一、二條像食指般大小的小魚,且時常很不新鮮,常發生食物中毒 。

每餐學生最期待的是老師們吃完飯後的剩菜殘湯,這些殘留湯羹聞起來特別香,吃起來更是美味,可以讓分配到的學生多吃幾碗飯 。

住宿舍學生的晚餐只有幾片菜葉又食之無味最盼望的是老師團伙剩菜殘羹,聞起來特別香,吃起來更是美味,可以讓分配到的學生多吃幾碗飯。《圖片來源:吃剩飯剩菜會致癌?》

住宿舍學生的晚餐只有幾片菜葉又食之無味最盼望的是老師團伙剩菜殘羹,聞起來特別香,吃起來更是美味,可以讓分配到的學生多吃幾碗飯。《圖片來源:大紀元》

住宿舍學生的晚餐只有幾片菜葉又食之無味最盼望的是老師團伙剩菜殘羹,聞起來特別香,吃起來更是美味,可以讓分配到的學生多吃幾碗飯。《圖片來源:乙木女的一畝三分地》

住宿舍學生的晚餐只有幾片菜葉又食之無味最盼望的是老師團伙剩菜殘羹,聞起來特別香,吃起來更是美味,可以讓分配到的學生多吃幾碗飯。《圖片來源:工商時報》

學校大約每一學期會自羅東市場購買非常便宜的油渣,這油渣是炸完豬油後剩下的廢料,除餵食家畜外根本沒有人要,剁粹後的油渣拌佐著學生栽種的佛手瓜做餡包成大包子,久未聞到肉味嘗到油味的學生竟然可以吃10多個,直到肚子撐不下要吐出為止。

大包子大約是現在市面常見包子四倍大的超大包子。

早餐則是稀飯配品質低劣的黑豆豉、蘿蔔乾或含有霉味的豆腐乳選一。

學童普遍有營養不良現象,直至李有權校長透過關係爭取聯合國提供援助的營養午餐才獲得些微改善。

當年聯合國提供援助的營養午餐只有榮民子女才能享有,蘭陽林區管理處其他兩所山林小學─太平國小和土場國小並沒有如此福利,筆者如此感恩大元國小李有權校長此為主要原因之一。

負責承辦督導合作社和山區採買蔬果肉類業務魚菜舖的工作站負責人被檢察官羈押月餘搜查相關帳冊,其中住校生的伙食清單是最重要的依據,因此林場合作社從此不再為學生採辦,大元國小廢校前幾年改由老師每週輪流至羅東添購糧食,住校生的伙食也因此菜色變得多樣性,不再受林場合作社不合理的剝削。

大元國小廢校前幾年學生驟減只剩10餘人,老師每週輪流至羅東添購糧食雖然辛苦卻不會造成負擔。

擢筋剝膚,恣行無忌: 糧食補給成為剝削的手段

以開天闢地,以披荊斬棘來形容山區的情形一點也不為過。廣袤的黑森林,高聳紅檜、台灣扁柏聳生的處女地,林木散佈在深山茂林中,山中芒草、劍竹密佈沒有途徑,荊棘遍山遍地,工作十分危險,況且巉巖聳矗,峭壁高懸,山澗阻道,溪流湍急,加以海拔1000至2000公尺茂密森林的「霧林帶」經常煙雨迷濛,視野渺茫,稍微疏忽就可能鑄成干古餘恨。

重重崇山峻嶺阻絕外界聯繫,世人視野無法顧及的高遠山區,社會關懷和輿論媒體無法深入的遙遠地域,團團的謎樣環繞至今仍讓人未解,其中以急救醫療和生活物質的取得最為迫切也最易受到剝削危及生命生計的所在。

事隔多年回顧山區種種,無法諒解的仍是如此,是心中永遠的痛,發生危及生命的諸多事件與此環環緊扣,將基層員工視為「賤民」,是命不值錢的「螻蟻」,是朝不保夕的「蜉蝣」,種種舉措可曾慈悲惻隱,思量解決可行的改善方式。

雖然可以耕耘獲得收穫,但一陣豪雨一次颱風一場大雪一夜冰霜都足以讓辛苦化為烏有,箇中辛酸誰人知?最終還得仰賴員工消費合作社的供需,難逃被剝削的宿命。

員工消費合作社的賒帳方式,當年雖然是便民的便宜措施,但嚴苛的管理手段造成多少家庭的不幸,山區沒有市場,日常用品沒有議價空間,比平地昂貴物價讓基層員工喘不過氣,時日一久成為希望願景破滅的根源。

管理首重人心,「沒有溫度,只有責怪,做事吹毛求疵,看不到問題核心,逃避討論更多種解決方式」,註定讓基層員工失望責怪的病灶。

缺乏安全的工作環境,遭受盤剝的生計經濟,生命沒有保障加上生活困頓雙重壓力造成猶如地獄,山區基層林工的悲慘情狀何曾受過關注,麻痺的層峰單位無視悲劇不斷發生,吶喊的聲音得不到迴響,當年大山裡的種種豈是安居平地鄉鎮所能想像。艱苦辛勤工作造就國家經濟的支撐換來的是被輕蔑被忽視,無助的基層林工期盼的只是多些關懷多些接濟,小小的心願破滅無法實現,天地不公是心底發出的悲鳴,宿命難逃,悽苦永伴。