三更夢覺枕生涼,冷月照孤窗—培養獨立適應群體的住宿生活

一張張泛黃的照片,張張記憶中的笑臉,一段段心情的日記,都成為如今我們懷念的砝碼。回到那天真浪漫,無憂無慮的大元山上的童年,回到那上樹掏鳥巢,下溪捉魚蝦,草叢中捉蛐蛐,野花間戲蜂蝶的快樂歲月。

一般人都誤以為生長在大元山區的都是原住民,其實在蘭陽林區工作的員工都不是原住民。民國五、六十年代,台灣森林開發幾近殆盡,只剩宜蘭縣山區有林木可以砍伐利用,大元山林場於1960─1974年(民國49年至63年)間有超過三百戶林工家庭,加上獨身的員工,全部人員超過二千人,這些林場的員工,遠從各地林場遷移至此。蘭陽林區管理處所轄太平山與大元山兩處林業砍伐山區,主要以紅檜及扁柏為主,以生產材積總量,兩林場不分軒輊,山區工作的伐木員工,生活水準與居住條件貧困狀況令人無法想像,住的是臨時搭建的工寮,並隨工作地點改變而遷移,通常每年需遷徙一次,而砍伐集材地點每搬遷一次,海拔也越攀高,當然氣候也越寒冷。高海拔天候的苦寒,極度危險的工作環境,卻未有任何急救設施及藥品,山區員工眷屬生病只能依賴藥商放置在山區的成藥藥袋,諸如明通治痛丹、虎標萬金油、愛兒菜、五分珠、驚風散.....等,這些成藥由患病者自行依藥包上的說明來服用,因為寒溼及溫度變化莫測致使極易罹病,幼嬰夭折率極高,因此一般家庭需養育半年以上,確定可以存活才報戶口,所以山上孩子的實際年齡,往往和申報戶籍年齡有出入。日常食物及生活補給更是困難,必須仰賴林場合作社,遑論物品種類,物價更奇貨可居。員工家徒四壁,居住在簡陋工寮,工寮係用鐵皮覆頂,四周亦是鐵皮圍繞,夏天時熱似烤爐,冬天則凍如冰窖,遇到颱風來襲,屋頂一定被風掀掉,鐵皮到處亂飛,棉被、衣物、糧食全被雨水泡濕。這些工寮都是暫時住處,設備非常簡陋,沒有村、巷、弄、號的戶籍地點編制,通信都以機組或工作地點為依據(如:距離翠峰湖前約1公里的地點是一處集聚5號及9號集材機以及伐木組的大聚落,對外通信,只能寫上「晴峰5號發動機」、「晴峰9號發動機」、「晴峰伐木組」的工作番號,直至民國五十年末期,大元山工作站員工眾多,戶政單位決定從寒溪村遷出,另設大元村,整個山區運材路線綿延約70公里,統稱大元巷,可能是現今台灣戶政最長的巷)。他們的孩子就讀山上唯一的大元國小,除了住工作站附近或四公里機關庫地區,大部分山上孩子都住校,開學時,家長將孩子帶到學校交給老師,孩子的讀書、生活起居、衛生習慣、健康、安全等問題,完全由老師負責,六、七歲的稚齡就得離開父母懷抱,過著自我照顧的宿舍生活。因學校離家遙遠,有些學生返家需一整天的路程,因此學校放假日與平地學校不同,當時採取彈性的上課兩週放三天的假期,不過如遇颱風大雨,道路坍塌,往往需數月交通恢復後才能放一次假。翻山越嶺返家的交通工具是流籠索道、蹦蹦車及徒步。

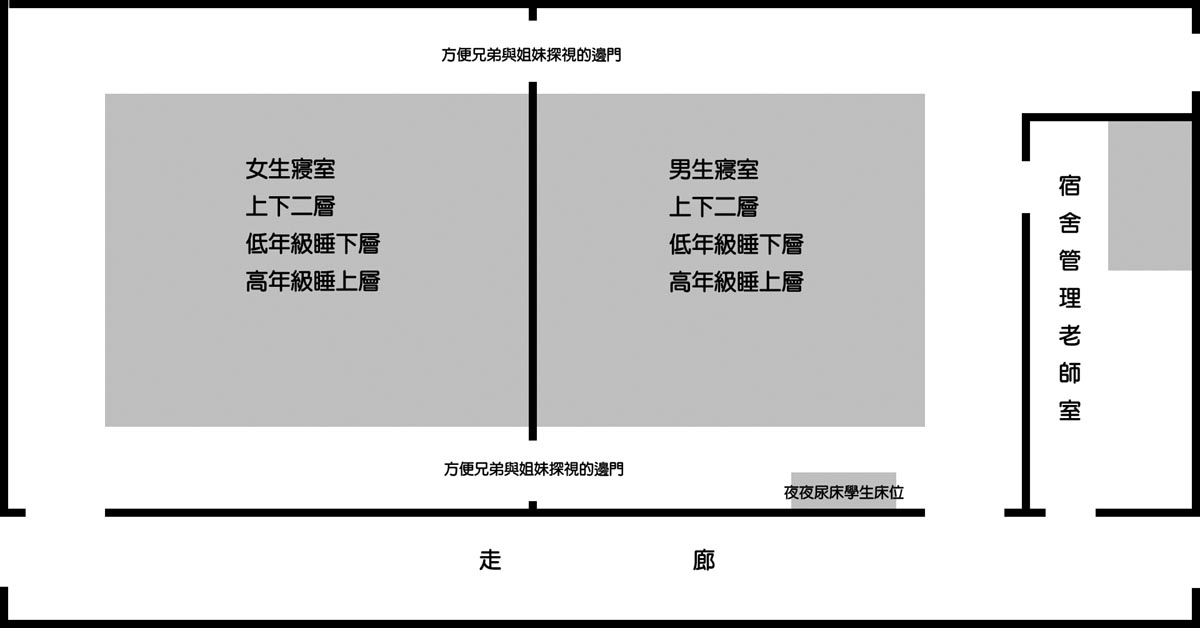

學生宿舍因颱風關係,期間曾搬遷三次,有借用大元山工作站大禮堂,以長板凳為床,有暫用鋼筋混凝土教室,以課桌椅充當床,直到五十四年學生宿舍才復建完成。

學校初創最早期學生宿舍是棟純檜木建造的房屋,部分的老師也與住校生睡在同一棟宿舍裡。該棟宿舍建有六大間,第一間擺放學生餐桌,三、四兩間是老師的寢室(兼擺老師用餐桌),第二、五、六三間是學生們住的大通舖,採男女分開,老師的寢室居中,為便於照料。其中第二間被規劃為女生寢室,姐妹或兄弟相鄰睡臥,便於相互照顧。記憶中陳錦田、陳明來、陳東元三人就被分配到女生寢室分別與姊姊同住。房舍邊間搭建一違建充當廚房,林務局約雇林嬷及陳嬷共同負責住宿生的伙食打理。在還沒有瓦斯爐的年代,以燒柴火的大灶大鼎,柴火的供應來源,係由住校生每人每學期提供的二十四綑木材。大灶用紅磚砌造,灶上置二鍋,小鍋在後端,大鍋置前端。把 米在大鍋中經過大火翻滾煮的半熟,再用慢火烘悶,當上層的米熟透後,盛起來成為寄宿生的米飯,而鍋底自然結成一層焦黃的鍋粑,這層鍋粑,吸收了所有米的精華,所以特別有米的香甜。伙房負責煮飯的陳媽或林媽,會用好大的鏟子,一片片的將鍋粑鏟起,然後分給圍繞在身邊的孩子們,但因鍋粑份量有限,不是每人每次都能分到,所以當分到鍋粑時,心中的喜悅難以形容。小小的一塊鍋粑,捧在手中,熱呼呼的,香氣十足,使整個人,由裏到外都暖和起來,一口咬下硬中帶脆的鍋粑時,整個口腔立刻充滿了飯香味,而且越嚼越香,都捨不得吞下肚。灶房裡大鼎蒸騰的氤氳熱氣以及屋頂煙囪嬝嬝炊煙的歲月已然遠去,留下的卻是滿滿的懷念。

民國五十年有一次強烈颱風波密拉,狂風怒吼,風雨交加,將學校宿舍屋頂掀掉,所有米、菜全部吹掉,宿舍裡的學生餓了三天才接獲善心提供米飯,但沒有其他食物,只能以鹽巴拌飯。學生宿舍因強烈颱風關係,屋頂被強風掀飛,嚴重破損,無法使用,只能借用大元山工作站大禮堂以靠背長板凳為床。

李有權校長在強烈颱風波密拉將學校初創最早期學生宿舍的屋頂掀掉,嚴重破損,無法使用,多方努力向有關單位極力爭取,於民國53年完成改建為鋼筋混凝土教室,共三間教室。這間鋼筋混凝土教室是大元山區唯一的完全鋼筋混凝土建築,林場裁徹時無法拆除,是能保存至今的原因。鋼筋混凝土教室完成後,前二年為學生宿舍,但住校生用餐仍在大元山工作站大禮堂。這三間教室,第一間教室是儲放當年李有權校長極力爭取榮民子女才能享有的聯合國援助營養午餐,物資包括麵粉、奶粉、燕麥,還有募集的食用油、健素粉。也是負責營養午餐老師製作饅頭的處所。第二、三間教室曾當作學生宿舍,當時男女生分開住宿,管理宿舍老師隔著小窗可以同時掌握兩寢室狀況,至於門則是兄弟戶找姐妹時,不必到走道上,夜間樹梢有貓頭鷹的鳴叫,草叢會竄出毒蛇,年紀小的不敢外出。

民國54年晚期學生宿舍於大元山工作站中山堂對面空地改建完成,第二、三間鋼筋混凝土教改為低年級上課教室。

學生睡在宿舍的大通鋪上,身上一件明顯過大不合身,還破了些洞,或滿是補釘的上衣,麵粉袋縫製的內褲,還有著中華民國國旗和美國國旗的二手相握的中美合作圖案,一雙雙排在玄關,張著口,像是要說話的鞋子。每當晚上的時候,心裡總是空空的,感覺就好像被好多人拋棄和遺忘,並淹沒在深深的夜色,不知道如何是好。夜越來越深,心慢慢地沉澱,覺得越來越孤單,直如站在鐵軌上看,長長的,沒有盡頭的寂寞一樣。躺下後,更是一個難熬的開始。雖然每晚管宿舍的王老師,為恐住宿生害怕、想家睡不著,總是會在宿舍走廊來回走上半個小時,直到學生都安靜無聲睡了之後,自己再回床就寢。但因為宿舍是木板搭建的,晚上總有老鼠在屋樑上到處竄跑吱吱叫,屋外貓頭鷹的咕咕喵聲,野貓為了爭奪地盤和發情的高頻刺耳叫聲,加上廚房旁的蓄水池,更不時地傳來水管被擠壓所發出的詭異聲音,整夜不絕於耳。再想到路上有同學嚇人裝嬰兒的啼哭聲,只能把棉被從頭蒙到腳,就算呼吸困難也不敢輕易掀開。此外,更可怕的是夜半起床要走出宿舍摸黑的如廁,山風呼呼的吹,更增添夜深人靜時的鬼影幢幢,有幸碰上有月光的深夜,但山谷中傳出各色各樣的蟲鳴獸吼聲,「尿床」成了唯一的選擇。每個夜半,李有權校長總是一手拿著電石燈,一手握著隨時可以打蛇、驅野狐、趕黃鼠狼的長棍棒來巡房,一看到被子隆起處,知道又是有人尿床了,宿舍哪有多餘的被褥可替換﹖只好把營養午餐吃完的美援麵粉空袋,填充從四公里機關庫取得的鋸木屑,做成一個個替換尿濕的墊褥,木屑的木香味混著尿騷味,至今仍不忘那股特有的味道。

宿舍管理採自治式,由住宿生推選二至三位同學,每週輪值,就寢、起床、用餐、點名清點人數,由值星同學負責。當時沒人有手錶,宿舍也沒有時鐘,值星同學全聽命老師行事。每天六時起床時間,「又尿床了!」在驚呼聲中,揭開清晨的序幕。起床第一件事是先摺好豆干般工整的棉被,然後刷牙洗臉,洗完臉刷完牙,將盥洗用具擺放整齊,每天分別有學生組成的清潔小組負責檢查計分,如果表現欠佳的學生,必須接受罰站或勞動服務的懲罰。在如此有效率的管理下,寢室內整齊乾淨,一塵不染。冬天的山上非常寒冷,一大清早起床刷牙洗臉,有時冷水實在太冰了,王老師會破例吩附負責煮飯的林嬷、陳嬷燒熱水,然後大家拿著臉盆依序排隊,每人可分到半瓢的熱水。梳洗完畢後打掃每個人負責的環境區域,七時吃早餐。知道孩童尿床乃非得已,舍監老師從不苛責,接著要換洗衣褲、被單,曬乾墊褥、棉被,年長的哥哥姐姐,這時就得快速囫圇的用餐,好幫年幼的弟妹趁上學前去清洗衣褲、被套。冬天水涼刺骨,小小的雙手凍得紅紫,雙頰更是被晨起的寒氣皸得乾裂,有時小手搓不動,就挽起褲管,雙腳一上一下的用力踩,接著倆倆互相幫忙合力的擰乾,曬在宿舍前的木圍籬上。冬天,又遇上下雨的日子,只好等林嬤、陳嬤燒飯時,放在灶旁,藉著灶溫可以快些乾。天寒的晚上,如果燒起「火龜仔」(山上人俗稱的火爐。用大油桶切開,或用厚鐵皮敲打成圓筒狀的火爐,於正前方腹部處切割出可以開關以供加添柴火的門,火爐上端接上一節一節的鐵片所敲成直徑約10公分的小圓筒,直達屋頂,以作為排放廢氣之用。爐上用厚鐵片敲打抝成的大小寬窄不同的鐵圈,供煮飯或炒菜不同大小的鍋子使用。)放在「火龜仔」旁烘烤,那是最快的,也是最企盼的,因為都等著僅可替換的衣物,此時也顧不得熱空氣中瀰漫著沒洗淨,五味雜陳難以形容的難聞味了。「火龜仔」是每戶人家必備的,因山上氣溫低,夏天的夜間最高溫也在攝氏16度上下,五十年代的學校設備資源缺乏,在天寒地凍下,必須靠生「火龜仔」火爐取暖。不過學校規定氣溫10度以下方能生火,但學校卻遍尋不著溫度計可以測溫,當時呂富美老師遠從台北帶回一支令人亢奮的溫度計,學生每每到校就會頻頻去看學校唯一的溫度計,以期可以生「火龜仔」火爐取暖的興奮。山上的冬天常是每晚攝氏0度左右,因此必須生火爐取暖,兼可烘乾衣物。在隨工作遷移的伐木工寮中,「火龜仔」更是成為取暖、煮飯、燒水唯一的工具。

學生的精力充沛,每天總是玩的滿頭大汗,宿舍又無浴室設備,每到上床前只是腳底搓一搓,簡單的盥洗即上床睡覺,也許是「如入鮑魚之室,久而不聞其臭」。但每隔五六天,王老師會派年長的學生背著薪材到山坡上的林場公共澡堂,用那邊的大水爐燒水,讓大家可以集體洗個舒服的熱水澡。

宿舍剛開始時沒有餐廳,只好在宿舍臨窗面,以木板貼著牆面搭起的長木板條為飯桌,窗前的繩子上還可掛著盥洗的毛巾,沒有椅子,只能站著吃,學生要自己從盛飯的鐵桶打飯,盛好飯的學生,必須等值星生喊「開動」才能吃飯。從木條窗子的木條間透過來的光線才可以看見碟子中擺的菜。早餐總是千篇不換的那一鍋清粥,一碟蘿蔔乾,或是豆腐乳,要不就是很鹹且粒粒可數的黑豆豉,因為鹹可以多吃幾碗粥填飽肚子。

由於家長收入微薄,加上宿舍的伙食都由林場工作站承辦,所以伙食非常差,午、晚兩餐各只有一道菜,且僅有一小碟,幾口就吃完的青菜或醃菜,根本見不到一絲浮油,更別論烹調口味了,即使偶而有豬肉,那也是在碟心小小的一片,且都是最便宜部位,幾乎少有瘦肉。偶也吃魚,每人僅只有像食指般大小的一、二條小魚,通常都不新鮮,每餐學生最期待的是老師們伙食團吃完飯後的剩菜残羹,雖然是剩菜残羹,卻可讓分配到的學生開心的津津有味多吃幾碗飯。

放學後,住宿生有的仍留在教室看書,有的在操場或走廊活動,待廚房晚餐備妥,值星學生依管理老師指示吹口哨,大喊準備用餐,所有住宿生放下功課或停止遊戲,沿著台階魚貫到餐廳外集合,整隊清點人數後,依桌次進入領取佐餐菜,當然仍是只有一道菜。

像這樣幾乎永不變化的菜色,所以放假返家學生,會從家中帶一些肉鬆、魚鬆,但這是極少數的學生,因大多數家長收入微薄,所以大多都是帶玻璃罐裝著炸取過豬油剩下的油渣,拌上醬油膏或自家醃漬的醬瓜之類,可以置放而不易腐壞的食物,用來拌飯。但是一遇颱風交通斷絕,住宿生想家渴望見父母的心情是令人無法想像的;同樣地父母對自己的小孩的思念更是牽腸掛肚。所以很多住翠峰、晴峰的家長趁著到羅東辦事,下山時總會利用蹦蹦車在工作站事務所短暫停留數分鐘的時間,將親手烹調可以久放的一點食物及少許零用錢託交在總機小姐那邊,待放學時學生再前往拿取。等羅東辦完事後回山上,到工作站事務所時已是中午時間,利用蹦蹦車司機用餐休息的時間,也正好是學生午餐或午休時間,趕到宿舍學生用餐的地點去見見朝思暮想的孩子,總是看到家長千叮萬囑要孩子聽老師的話,好好用功讀書外,還把從羅東購買的糖果餅乾放入孩子口袋內,直等聽到四公里轉彎處蹦蹦車的喇叭聲,才趕緊飛奔拾階搭車繼續回家的行程,這一幕父母孩子含著淚水依依不捨的情景,令人看了都動容。

學校大約每一學期會自羅東市場採買非常便宜的豬油渣,油渣拌佐著學生栽種的佛手瓜或佛手瓜的藤鬚(今稱龍鬚菜)做成餡,包成大包子,久未聞到肉味、缺少油水的學生,有人竟然可以吃下10多個,撐到肚子容不下而作嘔為止。直到民國54年,李校長為改善師生的饍食營養,增進師生的福利,奔走各方,爭取資源購置午餐設備,而申請到聯合國兒童基金會補助學生的營養午餐,自此奶油、奶粉、麵粉、長壽麥等物資供給不斷,住宿生的伙食也因此稍得以改善。

李校長還會撥時間用脫脂奶粉、奶油、砂糖及少許酵母粉做餅乾,有時放兩個雞蛋,麵餅表面用刀劃成菱形,放在大鍋中以小火烘烤,烤得兩面淡黃後一一掰開,酥脆而帶奶蛋香,成為獎勵因交通中斷無法返家的住宿生唯一零食,在物質困窘的當年,每位得到的學生,吃在口中,滿臉洋溢著幸福的畫面,至今仍清晰如在眼前。自從李有權校長爭取到聯合國援助的營養午餐後,改成全校學生在教室進食營養午餐。為了改善住宿生的伙食,同時為了自然課認識蔬菜課題,就設計出在操場左側邊坡開墾荒地成多功能性菜圃,分組種菜比賽,絕對沒有使用農藥,利用燒過的枯枝落葉或野草燒成的灰,或是運用糞池的大肥,利用課餘,兩人一組去掏糞坑,抬大肥澆菜,因坡地崎嶇不平,菜園小徑有落差,一不平衡,大肥經常濺滿身,但大夥卻習以為常。芥菜、蘿蔔、高麗菜......等,因為生長在高海拔,特別鮮脆,也成了住宿生營養午餐部分蔬菜的來源。因沒有使用農藥,也造成學生蛔蟲、絛蟲猖獗,每年衛生所都必須到學校發給殺蟲藥。學校同時又養兔子、鴨子,成了住宿生的加菜,更成了美術課的寫生素描題材。如遇颱風天災,路塌橋毀,交通中斷,糧食運補困難,加以校舍嚴重受損,無法上課,迫不得已採取停課措施,李校長為了撫慰無法返家住宿生的情緒,總會親自掌廚做幾道美味菜餚讓學生驚喜以稍解思家之情。有時用煙、酒、鹽等生活日用品向原住民換來其所獵得的鹿肉、山羌肉、山豬肉,或學校飼養的兔子肉做成的包子,是放假留校住宿生的最愛。老師學生一起動手,李校長總是有耐心的教小朋友如何揑荷葉邊,如何使餡汁不溢出,雖然包子七大八小,但師生和樂,親如一家,是現今學校絕無法見到的景象。學校飼養的鴨子、兔子,通常一年可以宰殺,但經常未待長成,黃鼠狼已捷足先登,入了它的五臟廟,有時又遇上家禽瘟疫流行,常是全軍覆沒,有幸長成宰殺後,用油豆腐、紅蘿蔔、馬鈴薯一起紅燒,是住宿生最奢侈的加菜。其實山上人家幾乎家家飼養家禽,但是非得等到過年過節或請媽祖時才能宰殺,方有得吃,只有碰上雞瘟,大人煩惱,小孩子暗自高興,頻頻探視雞舍,看看有哪隻雞不出雞舍在打瞌睡,心裡就有數,等其不支倒地,連續幾餐就可以盡情地大快朵頤。但李校長堅持瘟雞、鴨不給學生食用。當時張老師見到染瘟奄奄一息的雞、鴨,不捨得丟棄浪費,趕緊一一宰殺後用花椒粒、米酒、冰糖醃好後高掛室外風乾,這也成了獨門絕活,學生也常垂涎的指指點點繩上高掛的雞、鴨。

一年一次的郊遊遠足,是每位大元國小學生無法忘懷的美好記憶,尤其是住校生。地點就在學校操場可以鳥瞰到的溪谷,為南澳北溪的源頭,南澳北溪的兩條上游支流在谷底交會,並在此沖積成一片寬廣的石礫灘,溪流迤邐蜿蜒。這天住校生難得能吃上一年一次的美食大餐,掌理伙食的林嬤與陳嬤會特別地為住校生滷上一大鍋的雞蛋與五花肉,每人一顆滷蛋、一片五花肉、外加幾片醬瓜一碗白飯或饅頭。從學校操場邊有一條經菜圃的山路,十幾分鐘就可以直接下達溪底,但老師總是帶我們繞一大圈,順著鐵道先到四公里機關庫,再走步道下到溪底,近中午時分才可抵達,大概為符遠足之本義,因遠足亦稱作徒步、行山或健行,并不是通常意義上的散步,是指有目的的進行中長距離的走路鍛練,是為“長途步行運動”,如此「長途步行」抵達也正好可以吃午餐。南澳北溪溪水湍急,溪中有蝌蚪、毛蟹、溪哥、台灣鲴魚......可以撈取玩耍,但老師顧慮危險,因此禁止靠近,活動地點限定在寬廣的石礫灘或苗圃。只有在石礫灘有水漥處,翻起石頭偶可抓到螃蟹就樂不可支,但仍得避開老師的視線。

因李校長就讀北平(今稱北京)私立輔仁大學,是天主教徒,所以每出差到羅東開會,趁望彌撒之便,定從教會帶回脫脂奶粉、牛油、砂糖、衣服等物,也成了住宿生伙食改善的營養品,衣服補充的重要來源。美援的麵粉袋要做成墊褥還容易,但美援的衣服得加修改,又成了李校長挑燈下的苦活,她未學過裁縫,只見她將舊報紙鋪在地上一一試剪,再把美援衣服拆卸後,將剪成的舊報紙紙樣放在拆卸後的衣服上,深怕剪壞,定先用大頭針固定後再裁剪,裁剪後得用手縫,為了更有效率,向大同鄉公所要了兩台報廢的縫紉機,從此答答的老爺縫紉機聲,常是靜謐夜空下伴住宿生入眠最悅耳的的催眠曲。縫紉機答答的噪聲,想必是李校長在此靜夜下助其熟思審處,而能在無米之炊中思得而擁有了十八般武藝。

修改衣服剩下的碎布李校長則教女同學縫製成布偶、洋娃娃、香包及掌中丟擲耍玩的沙袋,鴨毛則製成毽子。住宿生所繳作為廚房燃料的成綑木柴(每年需繳二十四綑的木柴,每綑直徑1.2臺尺),校長也不放過,教男同學取下綑木柴的鐵箍,整理成滾輪圈,再製作滾鐵圈的把兒,成了大家的玩具,也用砍來的竹子挖孔做蕭笛,凡可就地取材的,李校長幾無一放過。在大學學經濟的她,不知此些本領是每夜看書研究所得,抑或天生異稟?要不無師自通?不然就是所謂時勢造英雄了。

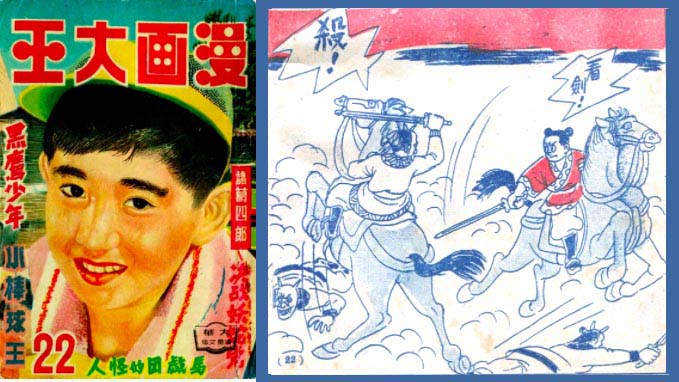

六點吃完晚餐,是住宿生最快樂的時光,大伙魚貫從宿舍沿著熟悉通往學校的小路到教室晚自習,各年級都聚在一個教室,但值勤的 老師會在此時為每位同學輔導,老師是全能,包辦一至六年級的國語、算術、自然、公民……無一不能,每位同學都卯足全力的希望盡快完成課後作業,先完成的同學可以看《小學生》、《小學生畫報》、《劉興欽漫畫》、《漫畫大王》、《國語日報》…等書刊,尤其《漫畫大王》及《國語日報》中淘氣的阿丹、小亨利漫畫更是同學們的最愛。

民國47年《漫畫大王》創刊,後改名《漫畫週刊》,連載葉宏甲諸葛四郎和魔鬼黨的漫畫。那時,「諸葛四郎大戰魔鬼黨」於每星期四出刊。星期四的課我們都很難專心,腦海中總罣記著四郎與真平的安危,心裡七上八下,不知他們和哭鐵面及笑鐵面的惡鬥結果如何?「諸葛四郎」會令人著迷,在於其情節詭譎多變,教讀者難以捉摸,懸疑及緊湊的情節,總令人為之神經緊繃,以致集集非看不可,這就是不少人的童年成了四郎迷的原因。到現在還記得《諸葛四郎》的一頁,黑騎士曾先後奪取白雲劍及青雲劍,白雲劍是真平遺失,被小兵撿到後交給黑騎士,青雲劍則是四郞出使被害奪得。以諸葛四郎和好友真平為主角的《大戰魔鬼黨》冒險故事在《漫畫大王》週刊連載暴紅,猜測「誰是魔鬼黨首領」,成為小朋友間的熱門話題。曾經膾炙人口羅大佑的歌曲將連環漫畫《諸葛四郎》風靡台灣的盛況寫進「童年」歌詞,:「……等待著下課 ,等待著放學,等待遊戲的童年。福利社裡面什麼都有,就是口袋裡沒有半毛錢;諸葛四郎和魔鬼黨,到底誰搶到那隻寶劍。」五十年代左右正值童少時期的人,對「童年」這首歌感受最深,只因有那麼多人曾是諸葛四郎的粉絲。隨著歌曲不斷傳唱,即使沒看過漫畫,也知道「魔鬼黨」是大反派,其實專門跟諸葛四郎搶寶劍的是「雙假面」,也就是資深漫畫迷熟知的「哭鐵面」和「笑鐵面」。民國48年「大鬥雙假面」書中的哭鐵面與笑鐵面,雙假面一現身,隨即造成轟動,面具赫然變成熱門玩具,「笑鐵面」一時間也成為「笑著臉做壞事」的形容詞。

葉宏甲繼續不斷發表「決戰黑蛇團」、「大鬥雙假面」、「大破山嶽城」、「龍虎十劍士」、「象國大冒險」、「孤城英烈傳」、「古堡青龍」、「四郎保王子」、「青獅城風雲」、「真假王子」、「雙生童子」、「桃太郎」、「西遊記」……等作品,這些漫畫集,喚起多少人已逐漸淡遠的記憶啊!

大家都做完了功課,剩下到九點熄燈前的時間,冬天的夜裡,大家圍著「火龜仔」,上面有時烤著營養午餐吃剩的饅頭,同學栽種收成的地瓜,偶亦有老師自掏腰包下山買來的花生,香味陣陣撲鼻,老師此時會讓同學邊吃著「火龜仔」,上面烤著的饅頭、地瓜及難得的花生,邊聽故事,而《二十四孝故事》是中國元朝成書的一本宣揚傳統儒家孝道的讀物,是最常聽的,像孝感動天的舜,戲彩娛親的老萊子,鹿乳奉親的郯子,嚙指痛心的曾參,親嘗湯藥漢文帝劉恆,埋兒奉母的郭巨,賣身葬父的董永,扇枕溫衾的黃香,哭竹生筍的孟宗,臥冰求鯉的王祥,扼虎救父的楊香,恣蚊飽血的吳猛,嘗糞憂心的庾黔婁,滌親溺器的黃庭堅,至今都不忘老師每說完故事時的一段話:「中國歷史上流傳的二十四孝故事,有其歷史局限性,有些故事還帶有迷信色彩,有些孝行則屬於愚孝。我們現代人看待這些故事,不要以現代人的觀點去要求古人,畢竟出發點是好的,那就是「『百事善為首,百善孝為先』。所以應該汲取其精華,悟出其中的積極意義。你們要宏揚孝道美德,踐行孝道,做一個孝敬長輩的人。你們的父母非常辛苦,省吃儉用供你們上學,如果一個人對生養自己的父母都沒有孝心,很難使人相信他會對別人有愛心。」常常是講到故事精采處,熄燈前一閃一閃的預警「閃燈」,值星學生依老師指示吹口哨,大喊“下自習”,大家都用衝的飛奔回宿舍,因為回宿舍的路上沒路燈,四周漆黑,而在這段路程中,有一戶的婦人生的小孩夭折,就埋在那段路的路旁,總有很頑皮的男同學到了這段路,會學嬰兒的哭叫聲來嚇人,讓殿後的學生邊跑邊哭。住在四公里的走讀生也參加晚自習,夜裡必須走一段鐵軌路回家,起初老師為他們點著火把,後來有了手電筒,會拿著手電筒送同學一段路,大家習慣了走暗路後,就大夥兒自己回家。但手電筒只有一隻,持有者必須走後面,才能關照到所有的人,要是有人惡作劇,拿著手電筒跑在前面時,在後面的只得摸黑拼命追趕,跑的時候總會覺得後面有沙沙的聲音緊跟著,越跑越快,心臟狂跳不已。當時住宿生都很羨慕走讀生每天上下學都能見到父母,吃著母親親手燒的菜餚,其實走讀生也有他們的辛苦,從四公里到學校途中,要經過許多座的橋,有的橋面上沒有鋪橋板,一段段的枕木,直接看到橋下的湍急溪流,遇到颱風或大雨,造成山崩橋毀,搭起只有一條繩索繫著的臨時吊橋,橋面還傾斜著,走在上面搖搖晃晃的,老師每每都來護送學生過橋。到了夏天鐵軌兩旁爬滿了毛毛蟲,不時還會有毒蛇出沒。冬天下雪時,橋面又濕又滑,當時有鞋穿已是不錯的了,哪有防滑的雪鞋裝備,現在回想,一年四季都有難料的情況發生,在那初生之犢的年紀,也真勇敢,晚自習後又得摸黑沿著蹦蹦車道返家,雖然滑跤碰傷免不了,幸運地從未發生重大意外,所以走讀生還常羨慕著住宿生。

山上沒自來水,喝的水引自山泉或取用溪水,雖甘甜,裡面卻有許多眼睛無法看到的微生物,有些同學喜歡飲用沒有煮沸的生水,常有同學鼻孔出現大量鼻血,是吸血蛭往外爬伸作祟,當時山區醫療奇缺,無法以外科手術取出,老師們想盡辦法,用香煙的煙霧吹入鼻孔內,以煙燻的方式才將吸血蛭取出。頭蝨也是住宿生的麻煩大事,頭蝨是一種棕灰色6隻腳無翅的寄生蟲,經接觸傳染。卵呈黃白色,黏在頭髮上,容易被誤認為是頭皮屑,附著在髮絲上,繁殖力很強,長成幼蟲數小時後,即能吸血。女生因頭髪較長,感染率通常比男生高,所以女同學們只要頭一靠近,就會互相傳染,由寄宿生開始,像瘟疫般全校每一個女生無一倖免,常因染上頭蝨,劇癢搔抓,引起頭皮濕疹化膿或細菌感染,學校想盡辦法,用過各種去除頭蝨的藥劑,但始終未見效,最後是靠撲鼻難聞的DDT粉根除了。老師選擇在有太陽的日子,要所有女生到操場排排坐,每個人手上拿著用麵粉袋裁成的四方巾當頭巾,將DDT粉(民國60年以前衛生署尚未禁用)灑在學生頭上,再用頭巾包起來,個個活像童話中的阿里巴巴,曬上大約15-20分鐘太陽後,才用清水清洗,好不容易根除了,但偶有漏網,一返家就把這蝨子帶回家,返校後又帶回來,如此重複循環傳染。

在山上被蟲叮蜂螫是稀鬆平常的事,學校保健室有碘酒、紅藥水、黃藥水、紫藥水…等,且有老師可以二十四小時隨時治療,工作站醫務室也不外這些藥,但其有上下班時間限制,所以同學遇有擦傷或被蟲叮蜂螫都是找老師。記得學校的張老師,有次熄燈後如廁途中被蛇咬到,因天黑也看不到是被什麼蛇所咬,只能先用繃帶纏緊小腿,用碘酒塗抹,等待天亮。天一亮,經久居山上的長者建議用皇帝草搗碎拌以米酒後敷在傷口,受傷的腳,用布條(把被單撕開成布條)緊緊地綁起,吊得高高的,反覆換藥敷了多日,終於一星期後幸運地消腫而痊癒。在山上既無二十四小時可急診的醫院,又乏救急的醫藥,住在山上的人,真是只能如劉鶚《老殘遊記》所言:「死活存亡,聽天由命去罷。」所以生活在大元山上的我們,就如許常德所描寫的魯凱族〈兒歌〉:

山上的孩子,山上的孩子,都沒有穿褲子,

屁股黑黑的,滿身都是杜卡茲(泥巴)

百步蛇扭腰到路口,以為彎彎山路是朋友。

撿起小石頭,唉唷打他頭,馬路是虎口。

「百步蛇扭腰到路口,以為彎彎山路是朋友」知道如何與其他物種和諧共處,藍天為鏡,雲海作伴,守護著天與地之間的分際線,與山有很好的約定,彼此相互尊重,視山為神靈並敬畏有加,能無懼此嚴峻的環境下成長,我們深深了解嚴峻挑戰的後面是美好的未來,因而創造出了山中傳奇。